全9回の「BXラウンドテーブル」に参加された5名の研究者の方々に、それぞれの専門の観点から、BX(ブランド・トランスフォーメーション)に対する考えを寄稿していただきました。

静岡大学 学術院工学領域 事業開発マネジメント系列 准教授

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻および法政大学大学院経営学研究科経営学専攻修了。博士(学術)および博士(経営学)。学術振興会特別研究員、東京大学東洋文化研究所特任研究員、NTTドコモモバイル社会研究所副主任研究員等を経て2017年より現職。力学系理論、複雑系科学、脱植民地化の研究を経て、現在は製品やサービスの利用者自身が製品開発を行うユーザーイノベーション、市場創造としてのソーシャルイノベーション、それらを支えるデジタル技術の利用およびブランディング等の経営学的対象を、デザインリサーチおよびサイバネティクスを中心とした学際的な観点から研究している。著書・論文に『消費者によるイノベーション』(千倉書房, 2022年)、『1からのデジタル・マーケティング』(共著, 碩学舎, 2019年)、『災害に強い情報社会』(共著, NTT出版, 2013年)、『紛争解決暴力と非暴力』(共著, ミネルヴァ書房, 2010年)、「自然言語処理技術を用いたクラウドソーシングアイデアの有望性予測」(共著, 2021年)、「リードユーザーとしての消費者の特徴に関するサーベイによる実証研究」(2020年)、「ハラスメントの理論」(2009年)など。

ブランドに導かれる企業のあり方:セカンドオーダー・サイバネティクスの実践としてのBX

本條晴一郎

1.はじめに

企業が社会的な意義を持つ存在であることが、これまでにも増して求められている。Z世代が社会性を前提とした購買行動を取ること、ESG (Environment、Social、Governance)に関する取り組みの評価が低い企業が投資対象から外れることなど、社会的存在意義は企業の利益や存続に直接関わるものになっている。こうした状況にいかに対応するかは現代の企業の重要な課題である。

従来、ブランドとそのマネジメントは、利益や売上の増加をもたらすことに寄与するという観点で考えられてきた。本稿ではブランド・マネジメントを中心に据えることが、現代社会における企業のあり方に指針をもたらすことを、サイバネティックス、特にセカンドオーダー・サイバネティクスの観点から解き明かしていく。

本稿にはふたつの目的がある。ひとつ目の目的は、ブランドを現代的に変革すること、つまりBX(ブランド・トランスフォーメーション)を実現することが、企業の尊厳を認め、企業を社会的な存在にする方法として価値を持つことを示すことである。もうひとつの目的は、制御工学に応用された以降のサイバネティクスの発展、つまり、セカンドオーダー・サイバネティクスについて紹介し、BXの実現における有用性を述べることである。

2.ブランド・マネジメントの現在

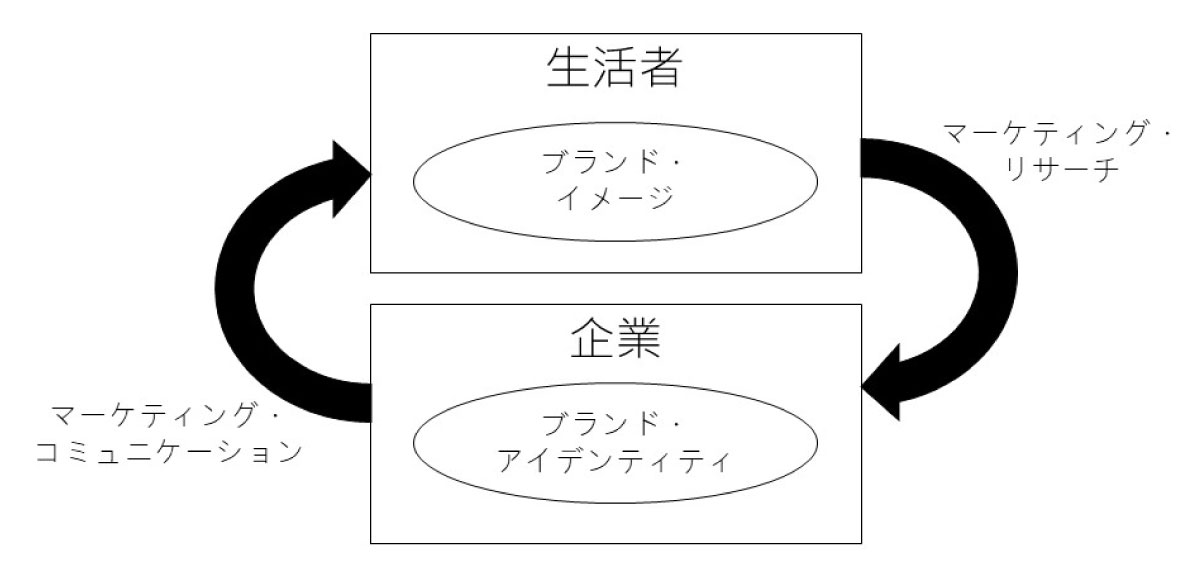

ブランド・マネジメントに関わる個別施策を捨象して、全体像のみを捉えると次のようなものになる(図1)。出発点として、企業は自らのブランドのあるべき姿としてブランド・アイデンティティを設定する。企業は生活者にマーケティング・コミュニケーションを通じてその姿を伝えることを試みる。生活者にとってのブランドの姿はブランド・イメージと呼ばれる。企業は、マーケティング・リサーチを通じてブランド・イメージを調査することで、ブランド・イメージがブランド・アイデンティティと一致しているかどうかを調べる。一致していない場合、両者のずれが小さくなるようにマーケティング・コミュニケーションによって生活者に再度働きかける。

ブランド・マネジメントにおいては、ブランド・アイデンティティを固定したものとして扱うことが一般的である。つまり、ブランド・イメージをコントロールの対象として、不変のブランド・アイデンティティに一致するように調整することに主眼が置かれる。現在、こうした形のブランド・マネジメントに再考の必要が生じている。企業の存在意義という意味合いを与えられたパーパスは、ブランド・アイデンティティの構成要素の一つである。パーパスが評価の対象になるということは、ブランド・アイデンティティを固定したものとして扱うことができなくなったことを意味する。生活者は、悪いブランド・イメージに紐付いた製品を買わないだけではなく、企業のパーパスに対して声を上げるようになった。こうした変化の時代背景として、生活者の力が強くなり、企業が一方的に影響を与えられる存在ではなくなったことが挙げられる。また、デジタル技術の発展と普及は、生活者に力を与えただけではなく、生活者の声を可視化することにも寄与している。

ブランド・アイデンティティが可変になった場合、ブランド・マネジメントは行き着く先がはっきりしたクローズドエンド(closed-ended)のプロセスではなく、終了時点を明確にできないオープンエンド(open-ended)のプロセスへ移り変わることになる。では、オープンエンドのブランド・マネジメントを実行するとは、どのようなことなのだろうか。そして、その実行には何が必要なのだろうか。

3.サイバネティクスとは

特定の目的(purpose)を実現するための営みを研究する分野として、サイバネティクス(cybernetics)という学問分野がある(Rosenblueth, Wiener, & Bigelow, 1943; Wiener, 1948)。ある目的を実現したい場合、対象に何らかのインプットを行った上でアウトプットを観察し、それが望む状態と一致しない場合に再びインプットを行うことで対象の振る舞いを調整する(図2)。例えば、室温を一定に保つという目的を持つサーモスタットは、設定温度よりも室温が高いときには冷房を、低いときには暖房を作動させる。この場合、設定温度と室温のずれがアウトプットであり、そのずれをゼロにするために冷暖房を作動させることが再度のインプットになる。

科学はすでに実現している現象を記述し、未来の現象に対する予測能力を持つ理論を構築する。予測能力を持つことが求められるので、原因(cause)と結果(effect)の関係は一方向で単線的な因果であることが前提となる。つまり、結果が次のプロセスの原因となるような、原因と結果のループを扱うことには通常向いていない。こうした循環因果性(circular causality)を認めた上で、循環するシステムとその帰結について厳密な理論を作ることがサイバネティクスの目的である。サイバネティクスは、コントロールとコミュニケーションについての学際的分野であり、機械と動物のどちらかに限定することなく、目的のある振る舞いを捉えることを目指している。1940年代に誕生したサイバネティクスは、対象や学問分野のちがいを超えた共通の語彙をもたらした。そして、制御工学と通信工学の統合をもたらし、現代社会を支えるテクノロジー、特にAIを含むデジタル・テクノロジーの発展の基礎となっている。

制御工学の観点では、観察者(observer)の存在を除外してシステムを記述することができる。つまり、理論の対象は観察されるシステム(observed systems)となる。1960年代から1970年代にかけて、特に社会現象を扱うにあたり、観察者の存在を顕わに取り込んだ形でシステムを記述することが明示的に求められるようになった。つまり、理論の対象が観察するシステム(observing systems)に拡張された。このことにより、観察されるシステムを対象とするファーストオーダー・サイバネティクスと、観察するシステムを対象とするセカンドオーダー・サイバネティクスが区別されるようになった(von Foerster, 1979)。セカンドオーダー・サイバネティクスでは、目的を持った能動的な主観的観察者(subjective observer)がシステムの内部に存在していることが重要視される。

この両者の間には、観察者が変化するかどうかのちがいがある。サイバネティクスの扱うシステムにおいて、目的を実現したい観察者は、自らを因果のループの中に置くことで対象のコントロールを意図する。ファーストオーダー・サイバネティクスにおいては、因果のループの中に入った自分自身は変化しない。制御工学においては実現したい目的は固定したものであり、目的が不変であることが観察者の存在を無視できる理由となる。そして観察者の存在を無視することによって、観察者を介した複数の制御対象の間のつながりも無視することができ、観察されるシステムを対象ごとに孤立したものとして扱うことが可能になる。一方で、セカンドオーダー・サイバネティクスにおいては観察者自身が変化する。つまり自分が対象を変化させるだけではなく、対象が自分を変化させる。観察者が学習したり進化したりするならば、因果のループにおいて観察者の存在を無視することはできず、システムはセカンドオーダー・サイバネティクスの対象になる。そして、自分以外の観察者の存在も無視できなくなるとともに、観察者を介して異なる対象同士に関係が生まれるので、扱うべきシステムは様々な依存関係のまとまりであるエコシステムとなる(Bateson, 1972)。

観察者の目的が変化することにより、プロセスはオープンエンドのものになる。セカンドオーダー・サイバネティクスは、サイバネティクスが取り組む対象である循環因果性、相互依存性、非決定性を改めて強調したものになっており、数理的な枠組みでの理論的研究は発展途上であるものの、哲学的・認識論的研究が推進されてきた。例えば、自らの構成要素を自ら生んでいくオートポイエティック・システム(自己産出システム)の概念は、社会システム理論に大きく貢献している(Luhmann, 1984)。また、ファーストオーダー・サイバネティクスがクローズドエンドのプロセスである制御工学を実践としてもつように、セカンドオーダー・サイバネティクスはオープンエンドの実践であるデザインに対応する理論とみなされるようになっている(Glanville, 2007; Krippendorff, 2007)。

4.サイバネティクスの観点から見たブランド・マネジメント

4.1.ブランド・マネジメントとサイバネティクスの対応関係

ブランド・マネジメントにおいては、観察者である企業がマーケティング・コミュニケーションとマーケティング・リサーチによって、ブランド・イメージのコントロールを目指す。ブランド・イメージがブランド・アイデンティティからずれた場合に、ずれが減るようにコントロールすることは一般的であり、ブランド・マネジメントはサイバネティクスの実践のひとつといえる。

このとき、ブランド・アイデンティティを不変のものとして扱うならば、制御工学と同様の手法をとることになり、ファーストオーダー・サイバネティクスが実践される。一方で、循環的なプロセスの中でブランド・アイデンティティ自体が変化する場合、ブランド・マネジメントはセカンドオーダー・サイバネティックスによって実践されることになる。セカンドオーダー・サイバネティックスの実践はデザインなので(Glanville, 2007; Krippendorff, 2007)、ブランド・アイデンティティが可変の現代的なブランド・マネジメントは、制御工学ではなくデザインによって実現するともいえる。

では、オープンエンドのブランド・マネジメントとはどのようなものだろうか。以下では、ファーストオーダー・サイバネティクスに対応するブランド・マネジメントを1次のブランド・マネジメント、セカンドオーダー・サイバネティクスに対応するブランド・マネジメントを2次のブランド・マネジメントと呼び分けた上で、サイバネティクスの語彙でブランド・マネジメントを記述し、その含意を引き出す。

4.2.目的と責任の位置付け

まず、観察者がシステムを外側から観察しコントロールしていると見なすか、自らが自分自身を含むシステムを観察しコントロールの対象としているかで、目的の位置付けが変わる。ファーストオーダー・サイバネティクスとセカンドオーダー・サイバネティクスのちがいは、目的がシステムの外部にあるか、システムの内部にあるかのちがいに対応する。

クローズドエンドの描像では、目的はシステムの外部から与えられるので、コントロールを行う際にその目的がどのようなものであるかは問われない。つまり、観察者は行動の責任を問われず、自らの行動を「命令に従っただけだ」などと正当化することが可能となる。一方で、観察者がシステムの内側に存在する場合、目的そのものもシステムの内部で変化することになる。この場合、観察者は目的を自ら設定する自由を得ると同時に、目的に対する責任を負うことになる(von Foerster, 1979, 2003)。

1次のブランド・マネジメントにおいても、ブランド・アイデンティティをどのように定めるかという問題は存在する。ただし、ブランド・アイデンティティを固定したものとしている限り、その一部である目的の設定は循環的プロセスから切り離して考えることができ、ブランド・マネジメントそのものとは別の話となる。流行に従う、権力に従う、顧客の声に受動的に従うなどの状態は、1次のブランド・マネジメントに特有の責任転嫁が行える状態である。企業が社会的意義のある目的を能動的に持つこと、つまりパーパスを持つことが求められているのは、目的の設定自体がシステムの一部に含まれていることを意味する。つまり、求められているのは2次のブランド・マネジメントであり、企業が目的についての責任を負うことである。

4.3.コントロールのあり方

循環的プロセスにおいて観察者が行うコントロールとはどのようなものだろうか。通常、コントロールという語から想像されるのは、対象を意のままに操ろうとする制限的コントロール(restrictive control)である。制限的コントロールは、循環因果性を前提としない対象への一方的な命令であり、本質として攻撃的な働きかけである。サイバネティクスで扱われるコントロールは、目的の達成を意図したものであり、可能にするコントロール(enabling control)である(Glanville, 2007)。例えば、転ばずにすべることを目的とするスキーヤーが行うコントロールは、斜面のでこぼこに対応してスピードを変化させることであり、特定の筋肉の緊張を一定に保つことではない。

クローズドエンドのプロセスとしてマーケティングを考える場合、言葉巧みな説得は生活者の選択肢を減らすものであり、制限的コントロールにあたる。一方で、製品・サービスの便益や問題解決能力を訴求する場合、生活者の選択肢を増やした上で、その中から選んでもらうことが意図される。こちらが、可能にするコントロールにあたる。つまり、説得による販売志向ではなく、生活者にとっての問題解決の実現を目指す顧客志向であることが、サイバネティクスによるコントロールを行うことに対応する。マーケティング・コミュニケーションが制限的コントロールになっている場合、消費者の反発を招き、長期的にはブランド価値が毀損されることが容易に想像される。

オープンエンドのプロセスの場合、対象からのアウトプットが自分自身へのインプット、つまりコントロールとして働くことになり、観察者自体が変化することになる。このとき観察者は、事前に想定していなかった新しい可能性を発見することができる。

よって、オープンエンドのプロセスとしてのマーケティング・コミュニケーションは、生活者の可能性を増大させ、創造性を引き出すと同時に、企業の創造性を高めるものとなる。そうした相互に変化をもたらす循環関係によってブランド・アイデンティティとブランド・イメージがともに変化するとき、ブランドは共創されているといえる。つまり、2次のブランド・マネジメントが実行されることで、異なる背景を持った企業と生活者の間に会話・対話が成立し(Krippendorff, 2007)、企業と生活者の間に信頼とつながりが生じる。

4.4.道徳と倫理のちがい

では、社会的意義のある目的を掲げた上で、生活者にそのことを促すことは妥当なのだろうか。こうした問題を扱うときに参考になるのが、道徳(moral)と倫理(ethics)のちがいである(von Foerster, 2003)。観察者が変化しない場合、つまり、システムの外部に存在する場合、他者に対してどうあるべきかを客観的に訴えることが可能になる。他者に対してどうあるべきかを規定するものは道徳と呼ばれる。一方で、観察者が変化する場合、つまり、他者と自分が相互依存の関係にある場合、他者に対してどうあるべきかを訴えることは困難になる。この時、観察者が行うことができるのは、自分自身に対してどうあるべきかを指示することのみになる。自分自身がどうあるべきかを指示するものは倫理と呼ばれる。

企業が生活者に、製品・サービスの便益を訴求することは、それらの製品・サービスを利用することが望ましいと述べていることにあたる。つまり、1次のブランド・マネジメントは道徳に依拠していることになる。一方で現在、万人に受け入れられるような行儀の良い考えを表明することよりも、社会的問題に対して明確なスタンスを打ち出すことが有効だと示すブランド・アクティビズムの事例が増えてきている。これは、道徳よりも倫理が求められていることに他ならず、2次のブランド・マネジメントが望まれていることの表れといえよう。また、社会をエコシステムとして捉えるということは、目的を自ら定めることのないエージェントの集合として扱うのではなく、目的を自ら定めることができるアクターの集合として扱うということを意味する。企業が様々な目的を持つ主体の集まりであるエコシステムに埋め込まれている限り、道徳が通用すると考えること自体が、素朴に過ぎるといえる。ブランドを扱うということは、エコシステムに主観的観察者として参加することであり、そこでは不可避的に倫理が問われることになる。

4.5.審美性の役割

行き着く先がはっきりしたクローズドエンドのプロセスの場合、目的が実現されているかどうかはずれの大きさとして測定可能であり、目的が実現されている程度、つまり正しさを判断基準とすることができる。製品・サービスが販売されたり、マーケティング施策が実行されたりするための意思決定には、一定以上の正しさが担保されることが求められる。一方で、目的が可変であるオープンエンドのプロセスの場合、正しさを判断基準とすることができない。しかし、ビジネスを行う上では事後的にマイルストーンと解釈されるような何らかの折り目をつけることが必要であり、折り目なしで施策を実行することはできない。よって、終わりのないオープンエンドのプロセスの中で、折り目をつける判断基準として何が使えるかが問題になる。

この問題に対しては、セカンドオーダー・サイバネティクスの実践であるデザインが参考になる。デザインは、新しいものや前例のないもの、つまり実現していないがゆえに未だ観察できないものを提案する営みであり、現時点で観察可能なものに依拠する科学に対置される。デザイナーは、未来に向かった目的の実現を目指しており、正解のないオープンエンドのプロセスに常に取り組んでいる。デザイナーがプロセスを停止させるのは、ちょうど良くはまっていると感じられたときであり、倫理と審美性が判断基準になっている(Glanville, 2007)。倫理のみならず、ビジネスにおいて審美性が求められているのは、オープンエンドのプロセスにどのように取り組むべきかの手掛かりが求められているからだといえよう。

5.ブランド・マネジメントの実施による社会性の獲得

以上のように、ブランド・マネジメントをサイバネティクスの語彙で記述することにより、企業に社会的意義のある目的が求められている現在、セカンドオーダー・サイバネティクスによる実践である2次のブランド・マネジメントが求められていることが見えてくる。従来のブランド・マネジメントが1次のブランド・マネジメントであることを踏まえると、2次のブランド・マネジメントに移行することはブランド・トランスフォーメーション、つまりBXということができる。では、BXを行うことは、企業に何をもたらすだろうか。この点を明確にするためには、1次のブランド・マネジメントと2次のブランド・マネジメントを、ブランド・マネジメントを行わない場合を含めて整理し、比較することが有用である(表1)。

1次のブランド・マネジメントは、ブランド・イメージがブランド・アイデンティティに一致している場合に、生活者が企業の望む行動、例えば競合企業の製品ではなく自分たちの製品を選択するなどの行動を取ってくれるだろうという期待の元に実行される。この場合の前提は、生活者は自身が抱くブランド・イメージに従って自律的に行動する存在だということである。ブランド・アイデンティティが不変である一方、ブランド・イメージは可変であり、生活者には人間の尊厳が認められている。つまり、循環的プロセスの存在を前提にブランド・マネジメントを行うこと自体が、生活者の尊厳を認めることに対応する。投資家に対しても、ブランド・アイデンティティに一致したブランド・イメージを抱いてもらった場合に投資が受けられることを期待しており、同様のブランド・マネジメントが行われているといえるだろう。

この点は、生活者がブランド・イメージを持つことを想定しない場合、つまり、生活者が内部状態を持つことを想定しない販売と比較すると明確になる。生活者に自律性を認めない場合、生活者の選択肢を減らすアプローチによって、売上の向上を目指すことが論理的な帰結になる。恐怖喚起や射倖性を煽って依存させようとするなどの施策がこうした場合にあたり、生活者が自動的に起こす反応を利用することが目指される。このような施策は、原因と結果が単線的に結ばれるので、しばしば科学的マーケティングと見なされるが、科学的というよりも循環因果性の存在が見えていないというのが実態といえ、生活者の尊厳を無視したものになっている。

ブランド・イメージが変わり得るものであることを認めることは、生活者の尊厳を認めることに対応するならば、ブランド・アイデンティティが変わり得るものであることを認めることは、何に対応するのだろうか。オープンエンドのプロセスにおいては、企業は自らの目的を自分で決定することができる。つまり、2次のブランド・マネジメントを実施することは、企業に尊厳があることを認めることを意味する。

循環するシステムにおいては、目的と結果の不一致、つまりエラーがシステムを駆動する。1次のブランド・マネジメントにおいては、ブランド・アイデンティティとブランド・イメージの不一致が解消してシステムが停止した状態が目指すべき成果となる。一方、2次のブランド・マネジメントにおいては、不一致は解消すべきネガティブなものではなく、未来の可能性を拓くポジティブなものといえよう。そこでは循環的プロセスが回ることによって、企業と生活者の間で対話がなされるとともに、企業と生活者のそれぞれ、そして社会に発展性と持続可能性がもたらされる。

ブランド・マネジメントに関する知見の蓄積から、ブランド構築には時間がかかることが理解されている。生活者は過去の履歴を有しており、なおかつ現在においても他からの様々な影響を受けているため、ブランド・イメージの構築に時間がかかるからだ。しかし、企業の側に目を向けると、2次のブランド・マネジメントを始めさえすれば、ブランド・アイデンティティの構築が社会的プロセスとして開始されることになる。ブランド・アイデンティティを作り、ブランド・イメージを調べる営みの中に、企業を社会的な存在にするダイナミクスがある。つまり、ブランド・マネジメントは、企業を社会的な存在にする方法論として価値を持つといえる。

6.謝辞

本研究はJSPS科研費 JP18K12878、22K01762の助成を受けたものです。

7.参考文献

Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology. San Francisco, CA: Chandler Publishing Company. (佐藤良明 (訳) (2000). 『精神の生態学』新思索社)

Glanville, R. (2007). Try again. Fail again. Fail better: The cybernetics in design and the design in cybernetics. Kybernetes, 36(9/10), 1173–1206.

Krippendorff, K. (2007). The cybernetics of design and the design of cybernetics. Kybernetes, 36(9/10), 1381–1392.

Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt: Suhrkamp. (馬場靖雄 (訳) (2020). 『社会システム:或る普遍的理論の要綱(上・下)』勁草書房)

Rosenblueth, A., Wiener, N., & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science, 10(1), 18–24.

von Foerster, H. (1979). Cybernetics of cybernetics. In K. Krippendorff (Ed.), Communication and control in society (pp. 5–8). New York, NY: Gordon and Breach.

von Foerster, H. (2003). Ethics and second-order cybernetics. In Understanding understanding: Essays on cybernetics and cognition (pp. 287–304). New York, NY: Springer-Verlag.

Wiener, N. (1948). Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine. Cambridge, MA: MIT press. (池原止戈夫・彌永昌吉・室賀三郎・戸田巌 (訳) (2011). 『サイバネティックス:動物と機械における制御と通信』岩波書店)

BXラウンドテーブル 研究者寄稿

① BXのための新しいブランド観について|東京都立大学 水越康介氏

② 経営戦略・組織行動におけるBXの意義|早稲田大学 山野井順一氏

③ BXによって変わるもの、変わらないもの|上智大学 杉谷陽子氏

④ ブランドに導かれる企業のあり方:セカンドオーダー・サイバネティクスの実践としてのBX|静岡大学 本條晴一郎氏

⑤ 武蔵野美術大学 岩嵜博論氏

>>連載「BXラウンドテーブル」