全9回の「BXラウンドテーブル」に参加された5名の研究者の方々に、それぞれの専門の観点から、BX(ブランド・トランスフォーメーション)に対する考えを寄稿していただきました。

東京都立大学経済経営学部教授

2000年神戸大学経営学部卒業。2005年同大学院博士後期課程修了。博士(商学)。 2005年より東京都立大学(前首都大学東京)。 専門はマーケティング、特にデジタル・マーケティングやソーシャル・マーケティングを研究。最近の主な著書に、『応援消費』(岩波新書、2022年)、『ソーシャルメディア・マーケティング』(日経文庫、2018年)、『マーケティングをつかむ 新版』(共著、有斐閣、2018年)など。

BXのための新しいブランド観について

水越康介

・デジタル・トランスフォーメーションからブランド・トランスフォーメーションへ

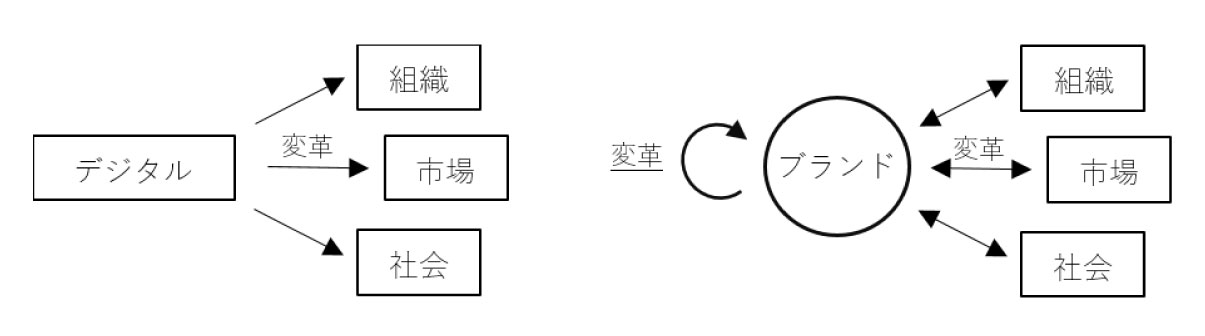

ブランド・トランスフォーメーション(BX)は、ブランドの変革、及び、ブランドを通じた組織、市場、さらには社会の変革を目指す試みだと考えることができる。類似した言葉にデジタル・トランスフォーメーション(DX)がある。こちらは、デジタルを通じたさまざまな変革や変化を意味する。この2つの違いは、ブランドとデジタルというだけではない。BXには、ブランド自身の変革も組み込まれているという点が大きく異なる。デジタルもまた組織、市場、社会を変革することはいうまでもないが、何かを変革するための手段である。ブランドは、そうした時代にあって、企業が何をすべきなのかの目的となるとともに、組織、市場、社会の影響を受けて変わるもの、さらには自ら変わっていけるものとして変革の対象となる。

以下では、BXが目指すブランド自身の変革のために必要となるであろう、新しいブランド観を提示する。ブランドは、企業側のブランドアイデンティティやブランドエクイティを重視する視点から、生活者側のブランド知識を重視する視点へと展開し、さらには今では、企業と生活者の間に位置するインターフェースとして捉えられるようになってきた。共創やコミュニティ、あるいはビジネス・エコシステムが重視されるようになったのは、こうしたインターフェースに注目が集まるようになってきたからである。とはいえ、これらの議論では、いぜんとしてブランドは目に見えない「接点」や「場」であり、ブランドの内実を議論することが難しい。このため、ブランドの変革を目指すという場合には、前時代に戻り、企業側のブランドアイデンティティやブランドエクティの見直しか、生活者のブランド知識への介入となってしまいがちである。これに対して、新しいブランド観として、ブランドはブランド・ストーリーからなる内実を伴った実体であり、人やシステムとしてみなせることを示す。この時、ブランドの変革やブランドのマネジメントとは、企業側でも生活者側でもなく、ブランド・ストーリーへの関与と考えることができるようになる。ブランドの内実が見えるようになったのはデジタルの力によるところが大きく、ソーシャルメディア空間がその象徴である。それゆえに、BXとは、デジタル時代だからこそ可能になってきた新たなブランドのマネジメントであるということもできる。

・デジタル時代の新しいブランドのマネジメント

マーケティングにおいて、最も重要な資産の一つがブランドであることはいうまでもない(Keller, 1993)。ブランドは、顧客との長期的な関係において構築される資産であり、同時にその多くは無形資産として、他社に対しても模倣しにくい強い競争優位性を有する。もちろんこのことは、ブランドの構築には時間が必要であり、また、他の資産に比べマネジメントしにくいという特徴にもつながっている。

デジタル時代に入り、人々が当たり前のようにソーシャルメディア上でコミュニケーションする今日、ブランドのマネジメントはいよいよ難しくなっている。従来、企業は広告などの一対多のマーケティング・コミュニケーションによって、ブランドとしての価値観や意味を人々に伝えようとしてきた。これに対して、人々は、ブランドに関する知識や情報を自分なりに解釈し、流用し、変更しながら利用する。かつては小さく見えにくかった人々の自由な行動は、今では可視化され強大なうねりを作り出しており、もはや無視することができない。

企業は、従来のようには、ブランドをマネジメントすることはできないことを受け入れる必要がある。もちろん、デジタル時代の前から、ブランドのマネジメントには同様の困難があった。例えばコカ・コーラのニューコーク騒動は、人々に受け入れられたブランドであればあるほど、企業による価値の変更を受け入れなくなる可能性を示している(Pendergrast, 1993)。アップルのニュートンをみれば、企業側が製品の販売を取りやめ手を引いたとしても、そのブランドは生き続けるかもしれないことがわかる(Muñiz and Schau, 2005)。これらの傾向がますます強まっている。

デジタル時代におけるブランドのマネジメントは、ソーシャルメディアを中心にいよいよ溢れる情報を前にして、大きく4つ考えられる(Godes et al., 2005)。一つ目は、ブランド・マネージャーがオブザーバーとなることであり、人々が発信するブランドに関する情報を収集し、そのブランドが形成しているエコシステムを知るということである。二つ目は、モデレーターとなることである。ブランドに関する情報が集まるコミュニティを形成し、育成する。推奨プログラムを設計し、報酬によってコミュニケーションを方向付ける。 三つ目は、メディエイターとなることである。ブランドのパーパスを設定し、ブランド・ストーリーを自らも積極的に発信し、コミュニケーションの一角を担う。広告を用いてコミュニケーションを広げることもできる。そして最後の四つ目は、一人の参加者として、人々の中に入り込むことである。倫理の問題をさておくとすれば、匿名で人々のコミュニティに入り込むこともできる。もし許可を得ることができるのならば、人々と対等な立場で、彼らのコミュニケーションに参加できるかもしれない。社員一人一人が参加者となることもでき、そうなれば組織のあり方やビジネスプロセスも大きく変わる。

これら4つの要素は、ソーシャルメディア・マーケティングでもある(水越, 2018)。企業は、ソーシャルメディアを通じて人々を知り(cognize)、人々に情報を発信し(communicate)、人々とつながり(connect)、そして一緒に新しいブランドの価値や情報を作り出していくことができる(co-create)。この場合も、企業はブランドを十全にコントロールできるわけではない。その範囲は間接的で限られており、しかし同時に、ブランドのマネジメントとしてやるべきことは多い。

・ブランド・ストーリーの構築に参加する企業と人々

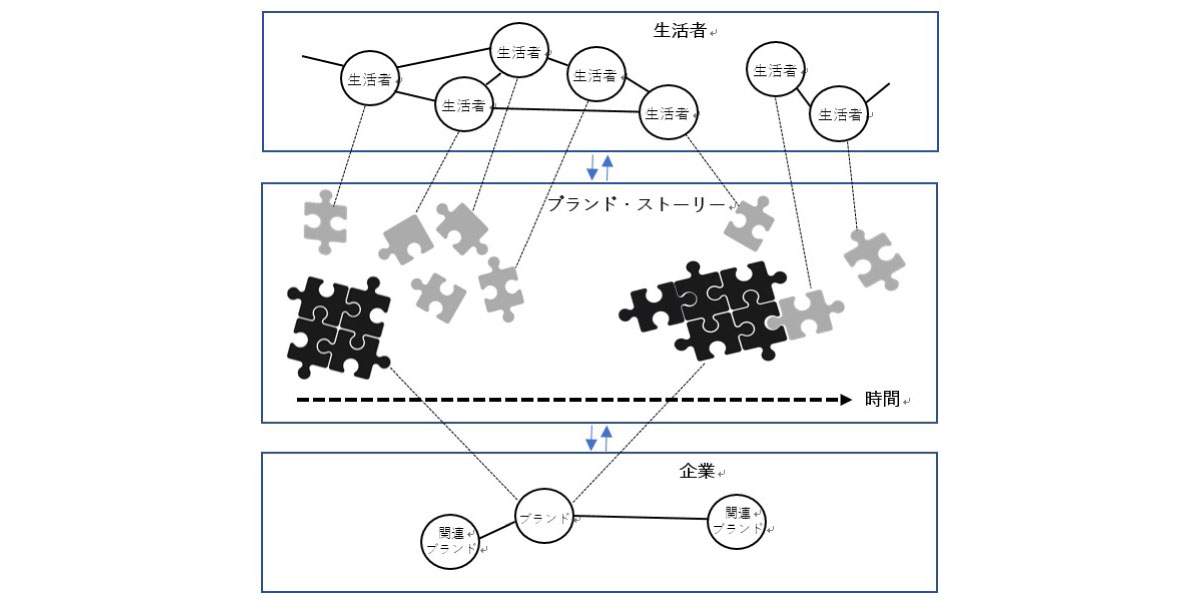

ソーシャルメディア上には、いまや多様なブランド・ストーリーが投稿されている。このブランド・ストーリーは、企業が作り出すだけではない。生活者もまたさまざまな体験の中でブランド・ストーリーを作り出す。これらはデジタル時代にあってはソーシャルメディア上に可視化され、パズルのピースのように考えることができる (Gensler et al., 2013)。このパズルのピースの量を増やしたり減らしたりすることや、ピースの新しい組み合わせを考えることが、企業にとってのブランドのマネジメントとなる。この活動には生活者も参加しており、間接的に彼らの参加を促すこともまた、企業にとって重要なブランドのマネジメントである。パズルは時間の中で変化し、大きなブランド・ストーリーに成長していくこともあれば、廃れていくこともある。良い方向に広がることもあれば、悪い方向に広がってしまうこともある。

ブランド・ストーリーの構築は、従来型の企業ベースのブランドのマネジメントはもちろん、生活者側のブランド知識を重視するマネジメントとも異なっている。例えば、無印良品が発売した持ち運びのできるあかりは、ネット上についたある母親からの一つのコメントをもとに、デザイン重視のウェブサイトから安心感や子供重視のイメージへと変更した。このとき、企業側はブランド・アイデンティティを変えたわけでもなければ、商品を変更したわけでもない。また、投稿者を特定し、その人々のブランド連想を調べたり、働きかけようとしたわけでもない。ウェブ上のブランド・ストーリーをみつけ、そのストーリーを受け入れ、もっと多くの人々が共感できるようにいくつかのパーツを組み替えたのである。

インターネットやソーシャルメディアが広がる以前でも、例えばキットカットにみるような事例を思い出すと、ブランド・ストーリーへの関与が重要であったことがわかる(嶋口他, 2008)。受験のお守りとして広く知られるようになったキットカットだが、最初のきっかけは九州のスーパーからの一報であったとされる。受験の時期にキットカットがよく売れる。「きっとかつとう」という語呂合わせらしいというわけである。そこで調べてみると、九州以外でも同様の理由で購入されていることがわかり、社を挙げての対応が始まった。ただし生活者の表現には一切言及せず、ただパーツとして新たに組み合わせることができるように、サクラサクというキャンペーンが展開されたのである。

無印良品もキットカットも、やがて企業側の品揃えや販売方法も変わり、生活者の認知や連想も変化することになったであろう。ブランド・ストーリーに関与することで、ブランド自身の変革が進むことになる。もちろん、組織や市場、それから社会も変わっていくことになる。

それからもう一つ、ギターメーカーであるフェンダーが始めたギター学習アプリ、フェンダープレイも、フェンダーというブランドが構築してきたブランド・ストーリーを活かしたブランドのマネジメントということができる。ギターそのものが持つブランド・ストーリーには、その利用や学び、それから何より学ぶことの難しさに関するストーリーもたくさん含まれているだろう。そう考えると、新しいブランド観は、モノからコトへといったスローガンや、もののサービス化といった流れとも呼応しているといえそうである。

・ブランドが主語になり、主体になるということ

内実を伴ったブランドは、ソーシャルメディア上では、人々がブランド・ストーリーと様々に触れ合い、交流することで、ブランドの人間化にまでつながるとされる (Gensler et al., 2013)。ブランドの擬人化は様々に議論されてきたが、ブランドは人々のパートナーにもなれば、サーバントのままにとどまることもある。特にソーシャルメディア上では、ブランドは独自のアカウントを通じてブランド間でインタラクションすらし始める。これはもちろん一つの比喩だが、ブランドをこのような一個の実体とみることで、いよいよリアルにおけるブランドのマネジメントも変わってくる。この視点は、無印良品やキットカット、あるいはフェンダーでもまだみられていない状況かもしれない。

ブランドが人間化するという時、ブランドをマネジメントするのは、もはや誰か他の人や企業ではなく、ブランド自身であるともいえるようになる。個々の人々がそれぞれ自らを律するように、ブランドもまた、自らを律することができる。これを持って、ブランドがシステムとして立ち上がったとみることもできるだろう(石井, 2022)。

もちろん、実際のところ人間ではないブランドが、自らを律し、自らをマネジメントすることはできない。この表現は繰り返していえば一つの比喩である。しかしながら、この比喩は、ブランドのマネジメントについていくつかの重要な示唆を提示する。第一に、ブランドは誰のものでもなく、ブランド自身のものである。企業も、人々も、その他いかなるステイクホルダーも、ブランドを一方的にモノとして所有することはできない。企業は、その中でも比較的多くの部分を所有するが、その全体ではない。第二に、企業のブランドのマネジメントは、ブランドという人、あるいはシステムのマネジメントとして行われることになる。もはやその全体は分からず、また企業の指示に従うとは限らない。そして第三に、ブランドは生活者の頭の中にしかない、というわけでもなくなる。その多くは個々人の連想だが、より重要なものは、例えばソーシャルメディア空間で語られているブランド・ストーリーである。そして最後に第四として、今やあたかも、ブランドを主語や主体として、企業も人々もブランドに従い動かされているとみることもできるようになる。ブランドが存続するためには、ブランド・ストーリーが紡がれなくてはならない。ブランドはそのために、人々を巻き込むことはもちろん、企業をも巻き込むのである。

例えば、「わが社を守らねばならない」という企業人の日常的な発想は、すでに企業が社員を動かしていることを意味する。企業には、人々にそう思わせる力があり、擬人化される力を有している。ブランドもまた同様である。ブランドを守らねばならないと、企業だけではなく、人々にそう思わせる力を、ブランドは有するようになっている。人々にとっては、それはブランドが提示する価値であろうし、企業にとっては、端的にブランドがもたらす収益であろう。そう考えると、これまでの企業とブランド、あるいはブランドと生活者の関係も反転してみることができるようになる。

BXでは、企業はブランド・ストーリーに注意を払いながら、ブランドにとって自らが役に立つ存在であることを示していく必要がある。ブランドによる組織、市場、社会の変革を支援しながら、ブランド自身の変革もまた見守っていく必要がある。そうでなければ、その企業は、ブランドのマネジメントという役割から外れなくてはならなくなってしまうだろう。

参考文献

Gensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y. and Wiertz, C. (2013). Managing brands in the social media environment. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 242-256.

Godes, David, Dina Mayzlin, Yubo Chen, Sanjiv Das, Chrysanthos Dellarocas, Bruce Pfeiffer, Barak Libai, Subrata Sen, Mengze Shi, and Peeter Verlegh (2005). The Firm's Management of Social Interactions, Marketing Letters, 16(3/4), 415-28.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, 57(1), 1–22.

Muñiz, Jr. A. M., Schau, H. J. (2005). Religiosity in the Abandoned Apple Newton Brand Community Get access Arrow, Journal of Consumer Research, 31(4), 737-747.

Pendergrast, M.(1993). For God, country and Coca-cola, Scribner Paper Fiction (古賀林幸『コカ・コーラ帝国の興亡―100年の商魂と生き残り戦略』徳間書店、1993)

石井淳蔵(2022)『進化するブランド』碩学舎。

嶋口充輝・石井淳蔵・黒岩健一郎・水越康介(2008)『マーケティング優良企業の条件』日本経済新聞社。

水越康介(2018)『ソーシャルメディア ・マーケティング』日経文庫。

① BXのための新しいブランド観について|東京都立大学 水越康介氏

② 早稲田大学 山野井順一氏

③ 上智大学 杉谷陽子氏

④ 静岡大学 本條晴一郎氏

⑤ 武蔵野美術大学 岩嵜博論氏

>>連載「BXラウンドテーブル」