これからの時代にはデザインが必要

高越

まずは永井さんから、「デザイン経営」についてお話いただきたいと思います。

永井

デザイン経営とは、デザインを企業価値向上のための経営資源として活用する経営の方法論です。2018年に経産省と特許庁から「デザイン経営宣言」が出されたんですが、これは、世界における日本の産業競争力が低下していることへの問題意識から生まれたもので、デザインの重要性を見直して経営に活用していくための提言がまとめられています。この研究メンバーに僕も入っていて、その後もデザイン経営について関心を持ち続け、実践の方法論をまとめた『これからのデザイン経営』という本を書くに至りました。

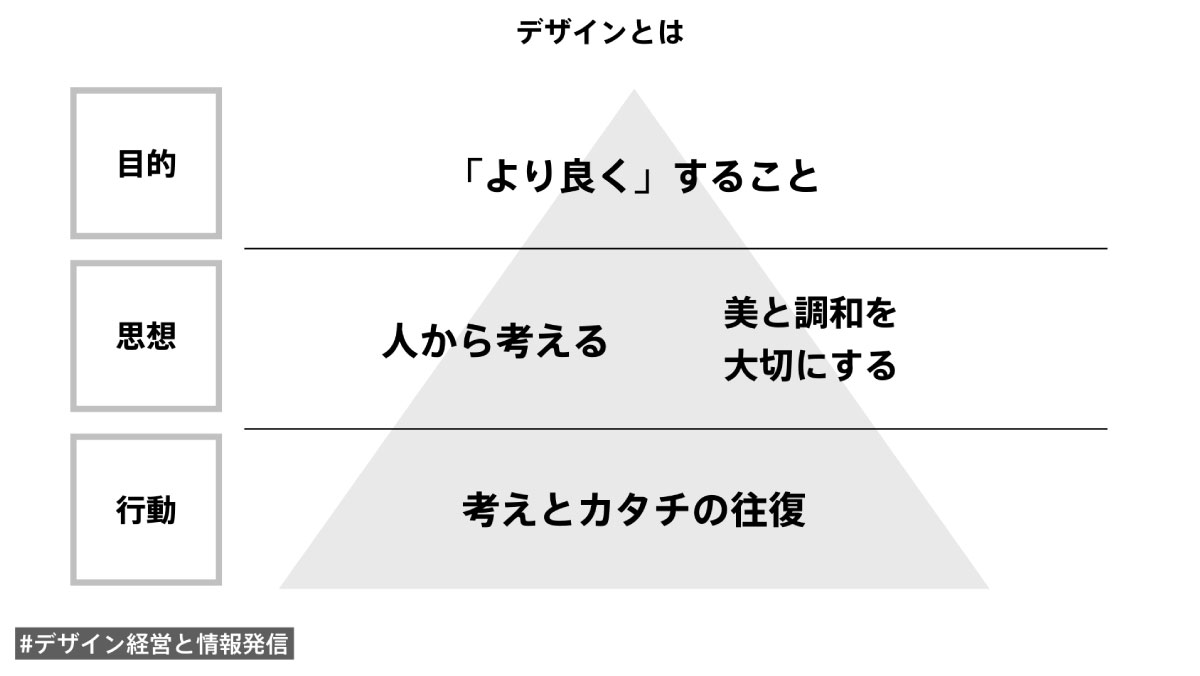

そもそも、デザインという言葉が少し理解しづらい概念かと思います。僕なりに「デザインとは?」を整理したのがこの図です。

デザインは、その目的である「より良くすること」だと理解してもらうのが一番わかりやすいかと思います。具体的な進め方としては、デザインが届く先の「人から考える」ことや「美と調和を大切にする」こと、概念をいったん形にして、それで気づいたことがあれば、また考えに戻るという「考えとカタチの往復運動」でつくっていくことが特徴です。

加藤

デザインというと、見た目やグラフィックを思い浮かべる方が多いと思いますが、だいぶそこからは広げた考え方ですね。

永井

はい。デザインにはもともと「設計」という意味もあって、構想して形にしていくプロセスの全体がデザインなんです。その方法論を経営に活かすというのがデザイン経営の考え方です。今の経営環境においては、おそらくもっとも合理的に成果を出す一つの方法だと思います。

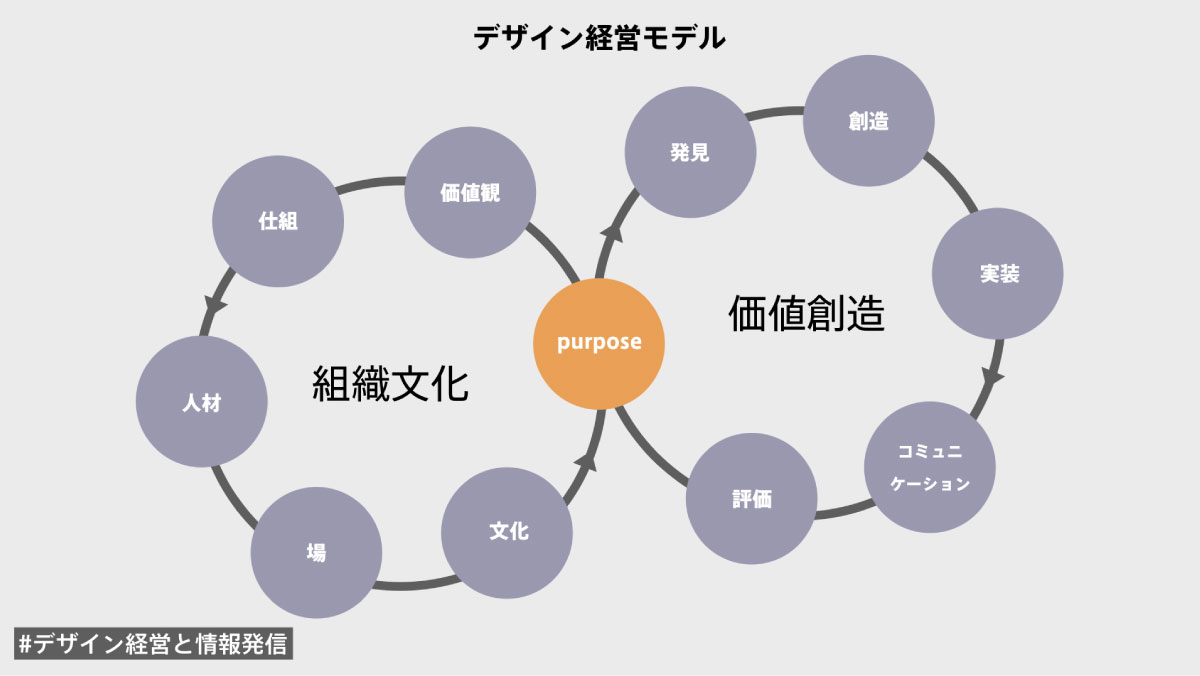

僕はデザイン経営を「自分たちの社会における存在意義(パーパス)を見定め、組織文化を構築し、新たな価値を創造し続けていく」と定義づけています。

従来の経営では論理性が重視されていましたが、これからの変化の時代にどんどん新たな価値を生み出していくためには、創造性が必要です。経済性だけでは立ち行かなくなり、社会性や文化性の視点も大事になってきます。社内外の一貫性や、組織と個人の思いの一貫性なども同時に実現していかなければなりません。そうした視点をもって自分たちの役割を再定義し、新たな顧客価値を創造していくこと、それを構造的に生み出していくことがデザイン経営ということです。

デザイン経営にデザイナーは必要か?──デザイン経営実践企業・noteの場合

藤平

デザイン経営に取り組むときは、やはりデザイナーは必須ですか? デザイナーが真ん中にいる必要はあるのでしょうか。

永井

デザイナーがいると、デザイン経営の大きな考え方をドライブしていきやすいことは間違いないです。ただ、デザイナーを「デザインのマインドセットやスキルセットを持つ人」のことだと考えれば、そうした人たちがデザイン経営を回していくことは十分可能だと思います。これからはデザイナーという役割の定義や概念がその方向に広がっていくだろうと思っています。

noteの場合、CXOの深津貴之さんがその役割を担っておられますよね。

加藤

そうですね。もともと僕は本の編集者だったんですが、編集者にとって、作家以外で重要なパートナーとなるのがデザイナーです。本というのは読む前に買われるプロダクトなので、パッケージがとても重要。装丁の良し悪しで本の売れ行きも10倍は変わりますから、デザイナーの重要性は非常に強く感じていました。

永井

10倍も変わりますか。なるほど。

加藤

会社を立ち上げてさまざまなサービスを展開するにあたっても、デザインは意識しながらやってきましたが、4年ほど前、もっと経営レベルにもデザインを取り入れたいと考えて、深津さんにCXOをやってもらえないかとお願いしたんです。

当時僕がやりたかったのは、テクノロジー、ライフスタイル、デザインの統合でした。テクノロジーとライフスタイルはすでにやってきていたので、そこにデザインの軸を加えることで、会社のやるべきことをはっきり世の中に打ち出したいと考えていました。

で、深津さんが会社に来て最初にやったのが、社員を集めた合宿で「ビジョン」「ミッション」「バリュー」を定め直すことでした。正直、最初はあまりピンと来なかったんですけど、とにかく深津さんに任せることにした。

その後社員も増え、サービスも拡大する中で、何度も何度もバリューに基づいて社員と対話することになりました。あのとき定めたことが、いまでは全てのベースになっていて、その上で個人も会社もうまくいくような流れができています。言葉にする効果がこれだけあるというのは、やってみて初めてわかったことです。

永井

最初はあまり重要と思わなかったというのが面白いと思ったんですが、きっとそれは創業者の加藤さん自身の中には、もともと明解なゴール像やビジョンがあったからですよね。創業者の理念があまり言語化されていない企業は結構ありますが、そこが明確に定義されると、社員があらためて自分たちの事業の本質に気付くことができる。

加藤

僕らみたいなベンチャーは、初めはどこに向かっているのかが見えづらいんです。そこを明確にした北極星があるというのはすごくいい作用を生んでいます。

藤平

かえって、大企業ほど必要かもしれませんね。というのも、経済原理で動くことに専念するあまり、会社やブランドの存在意義が置き去りにされてしまっていることがある気がします。

永井

どんな企業でも、パーパスやミッションといった抽象度の高い視点を通すことで、日々追われている事業から少し目線を移し、自分たちの事業を俯瞰的に見ながらリフレーミングすることは大切だと思います。

藤平

デザイン経営って、デザインと経営という言葉の組み合わせの異物感が正直ありますし、クリエイターという立場で経営するのはすごく難しいことだと思っていました。でもお二人の話をうかがっていると、必要なのは「人間らしい、健全でオープンな経営」ということなのかなと感じました。

永井

たしかに、企業にしっかりした意志があることも、人間的といえそうですね。

パーパスのつくり方「自分たちは、何を愛するプロなのか?」

高越

デザイン経営の起点となる「パーパス」について、藤平さんからお話をうかがえればと思います。藤平さんはパーパスを起点にブランドアクションを開発する「PJMメソッド」を体系化されています。

藤平

コロナ禍で一層、パーパスの重要性を耳にすることが増えたのではと思います。企業やブランドに対する期待が変わってきていて、自分たちの存在意義や自分たちらしさにもう一度立ち戻って考えようという流れが加速しています。

パーパスは日本語だと「存在意義」や「志」という意味になりますが、加藤さんがおっしゃったような「北極星」と言われることや、インナーもアウターも戻れるホームタウンみたいな場所だという言い方をされる場合もあります。もう少しかみ砕いて言うと、「WHY?」を明示するということです。

なぜその会社が社会に存在しているのか、その「なぜ」の部分にこたえるのがパーパスで、企業やブランドが何に責任を持つのか、どう社会をよくしていくのかを未来の社会に向かって宣誓するもの、そう考えて頂いてもよいと思います。

注意したいのは、「どんなブランドでも言えることを、それっぽく言うこと」ではないということ。“ラブアンドピースの罠”と僕は言っていますが、「みんなを笑顔で幸せにしたい」といった、誰も否定できないけどまるで具体的ではないことをパーパスにするのではなく、あくまでもその企業が「具体的に何を目指すのか」を定めていく取り組みだということです。

加藤

僕らも、深津さんが来てコンサルティングしてくれたから、いまの言葉にたどり着けた。永井さん、藤平さん、パーパスをつくるコツは何かあるんでしょうか。

藤平

僕は、その企業やブランドが「何を愛するプロなのか?」と考えることがよいと思っています。あるいは「何のテーマのリーダーなのか」。それらを突き詰めて考えて、真ん中に置いてみると、デザイン経営の円がうまく回り始めるはずです。

永井

僕が仕事でパーパスをつくるときは、歴史や強み、顧客との関係性などすべての情報を知ることから始めます。それらをインプットしたうえでもっとも本質的で、かつ価値のある原石のような中心点を見つける。これは社内だけでもできる作業ではありますが、意外と難しいのが、自分たちの何に価値があるかを自分たちで認識することなんですよね。

加藤

それは、著者と編集者が、何を書くかを決めるときの話にも近いですね。編集者は著者の話を全部聞き出したうえで、ここが面白そうだと伝えても、著者本人は懐疑的なこともある。「あまりにも当たり前のことに感じられる」とかで。

藤平

自社のメンバーだけでパーパスをつくる場合は、「We」「You」「Hero」という3つの視点を持つといいとも思います。Weの視点は、今の自分たちは何が好きか、何に興味があるかをもう一度書き出してみること。Youは、関係するステークホルダーに自分たちがどんな風に見えているか聞いてみる。Heroは、何になりたいかという憧れ。憧れは目標に近いんです。その3つを書き出してみて、共通するキーワードや気づきがあったところを拾っていくと、パーパスができていく。手元でもできるテーマの見つけ方です。

パーパスを中心に置いた「新しいブランディング」を支援

京樂

たくさんの法人の皆さんがnote上でパーパスを起点とした情報発信をしてくださっていますが、これから発信をはじめる企業の中には、パーパスをそもそも探すところからはじめなければならないという方もいらっしゃると思います。それをお手伝いするサービスを博報堂とnoteでつくったんですよね。

藤平

パーパスをつくり、それを発信して形にしていく方法として、博報堂とnoteで「new branding with note」というソリューションを開発しました。テーマは「新しいブランディング」。自分たちのブランドのことを一方向に伝えていた従来のブランディングと違い、新しいブランディングは、パーパスを中心に置いて“循環させていくもの”だと考えています。このソリューションはそれを目指していて、「パーパス」を可視化して、ユーザーや生活者に届けていきます。

具体的には、テーマを設けてクリエイターの皆さんと一緒に盛り上がることのできる「コンテスト」の活用と、発信のベースとなるコンテンツの制作という2本柱をnote上で展開していきます。ブランドが発信したものがコンテンツとして貯まっていき、コンテストで今度は生活者の方に考えていただく。それを受けて企業、ブランドがまた発信する…というふうに循環しながら、パーパスがどんどんシャープになり、生活者に届いていくことを目指しています。

パーパスとビジョンは何が違うのか?

高越

視聴者の方から質問がきています。「デザイン経営の成功を左右するポイントは何ですか?」

永井

経営全体、事業全体に関わることなので、やはりトップのコミットメントがないと企業の中にビルトインするのは難しいでしょうね。

加藤

「自分はセンスがないから」とデザインに対して苦手意識を持つ経営者も少なくありません。経営者をどうやって説得できるでしょうか。

永井

経営者に理解していただくためには、1つはデザイン経営がビジネスとして成功するんだというエビデンスをもって説得にあたること。デザインへの苦手意識に対しては、一度デザイナーと仕事をしてみることがいいきっかけになるかもしれませんね。

高越

続いての質問です。「デザイン経営とブランディングはどう違うのでしょうか?」

永井

難しい質問ですね。限りなく近いものですが、微妙に違う。デザインのケイパビリティに含まれる事業創出のプロセスと、ブランディングにおける組織文化をつくることが結合した状態が、デザイン経営と言えるかと思います。

加藤

ビジョンやミッションとパーパスはどう違うのか?という疑問もあります。

永井

ミッションは自社の立場から自社を定義しているのに対し、パーパスはそれを社会的視点から定義し直したものなので、多くの人と共有することができます。自分たちにとってのメリットが、社員以外の人にもわかりやすく定義されているのがパーパスかと思います。

藤平

ミッションとパーパスは表と裏ですよね。その違いをどうしても整理するならば、「いいね!」を押しやすい言い方になっているのがパーパス、と僕は考えています。「いいね、その考え方!」と言われるようなものかどうか。

永井

皆がパーパスを認識し共有できていれば、マイクロマネジメントの行動をしなくても、社員一人ひとりが「自分だったらこれができるな」とその方向に向かっていきやすくなる。そこが大事かもしれません。

加藤

なるほど、業務に余白ができてクリエイティビティが生まれやすくなるということですね。

高越

皆さん、ありがとうございました。最後に一言ずつお願いします。

加藤

デザイン経営に近いことをやっている身としては、デザイン経営は自分たちの想いと事業の方向性が一直線に揃いやすいので、正直に、素直に仕事ができるというのがいいところだと実感しています。今後も一層勉強して実践していきたいと思いました。

京樂

より多くの法人のクライアントさんに、noteでパーパスを発信していただきたい一方で、個人が発信することの延長線上に、個人の集合体としての会社があるとも感じています。ブランディングに寄与したり、デザイン経営の実践企業に成長するきっかけになるかもしれないので、企業からでも個人からでもぜひnoteを始めていただきたいと思います。

藤平

ブランディングでもマーケティングでも経営でも、いまはその知識に加えて、どれだけ「意志」を乗せられるかが問われる時代になってきたと感じています。デザイン経営が人間的な経営スタイルだとすれば、個人の好きややりたい気持ちも乗せやすいはず。僕もそう言う風に仕事をしたいし、そういうブランドや企業のサポートが良い形でできるといいなと思いました。

永井

企業と社会、企業と生活者の関係も変わってきています。企業のnoteの読者も、ユーザーとは限らない。これからは顧客やユーザーの周辺に、ファンや、記事を楽しみにしている人といった、いままでなかった層が同心円状に生まれて、企業のあり方や企業と生活者の関係性を変えていく可能性があるんじゃないかと思いました。今日はありがとうございました。

■new branding with note

博報堂とnoteが共同で開発した企業・ブランドのパーパスを発信・可視化する、新しいブランディング支援のサービス

・リリース https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/89986/

・お問い合わせ 株式会社博報堂 new branding with noteプロジェクトチーム new_branding_with_note@hakuhodo.co.jp

■永井一史 著『これからのデザイン経営 ─常識や経験が通用しない時代に顧客に必要とされる企業が実践している経営戦略─』

・著書インタビュー https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/90266/

・刊行情報 https://www.hakuhodo.co.jp/news/info/88893/

■パーパスを起点としたプランニングアプローチ「PJMメソッド」

・【博報堂マーケティングスクールレポート】「ブランドの『存在理由と新しいチャンス』を探し出すメソッド」https://www.hakuhodo.co.jp/magazine/81082/

アートディレクター/クリエイティブディレクター

株式会社HAKUHODO DESIGN代表取締役社長

多摩美術大学教授

TCLエグゼクティブスーパーバイザー

(Tama Art University Creative Leadership Program)

1985年多摩美術大学美術学部卒業後、博報堂に入社。2003年、デザインによるブランディングの会社HAKUHODO DESIGNを設立。様々な企業・行政の経営改革支援や、事業、商品・サービスのブランディング、VIデザイン、プロジェクトデザインを手掛けている。

2015年から東京都「東京ブランド」クリエイティブディレクター、2015年から2017年までグッドデザイン賞審査委員長を務める。経済産業省・特許庁「産業競争力とデザインを考える研究会」委員も務めた。

クリエイター・オブ・ザ・イヤー、ADC賞グランプリ、毎日デザイン賞など国内外受賞歴多数。著書・共著書に『幸せに向かうデザイン』、『エネルギー問題に効くデザイン』、『経営はデザインそのものである』、『博報堂デザインのブランディング』『これからのデザイン経営』など。

博報堂/SIX

戦略CD/UXデザイナー

神奈川県出身、1991年生まれ、2013年博報堂入社。クリエイティブカンパニー・SIXにも所属。ブランドのパーパスと生活者/社会のインサイトを組み合わせて戦略を描き、そのブランドらしいコアアイデアを起点に、全領域でエグゼキューションを形にする。

そのアプローチを「PJMメソッド」 として体系化し、ad:tech tokyo 2020への登壇など、講演・寄稿も多く実施。サービス/プロダクト開発の経験も多く、投資サービスやXRプラットフォーム、IoTプロダクトなどを担当。

60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「総務大臣賞/ACCグランプリ」他。