CES 2021で問われたパーパス

「技術は、技術それ自体より、その使い方が大事だ」と、この連載の中で何度も書いてきた。自分は従来この言い方を「企画の重要性」という意味で使ってきた。コミュニケーションを作っている我々は、そもそも技術屋ではない。だから技術そのものは作れない。技術を「どう使ったら」生活者に喜ばれるか。その使い方を企画して、文脈をつけて活用する。それが企画職の仕事だ。それを当然の職能としながらも、それだけでは済まなくなったのが、この1 年の変化だと言えるだろう。

2021 年のCES(コンシューマー・エレクトリック・ショー)は、コロナ禍ですべてオンライン開催になった。今までのCES のような、明るい未来像はなりを潜めた。夢に満ちた未来に代わって登場したのは、健康を維持管理する先端サービスや、ニューノーマルなライフスタイルへの対応、テクノロジーを使って「失ったもの」を取り戻す方法などだった。そして、それ以上に顕著だったのが、企業やブランドが技術による理想的な未来像を語るのではなく、「脱炭素」や「性差別をなくす」など今の社会問題について明確に発言し、企業自らのパーパス(存在意義)を宣言する姿勢だった。

技術は、単に技術として存在するのではない。企業も、単に利潤を追求すればいいわけではない。技術も企業も社会課題を解決し、持続的にこの世界を存在させるためにこそある。そういう考え方の大転換が、世界でハッキリと起こっている。数年前にカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルが「ソーシャル・グッド」一色になった。そして「ブランド・パーパス」が強く提唱されるようになった。それがついにCES にまで来たということだ。環境問題に対する世界的な危機意識の高まりと、そこへの投資の集まり、Z 世代(1990 年代後半~2000 年代生まれ)などソーシャルな意識が強い世代の台頭とその発言力・購買力の拡大、そして、コロナ禍。CES はテクノロジーの祭典ではなく、企業が自らの立ち位置を宣言し、そのために技術をこう使っていくと発言・発信する場となった。

今まで、自分たちは「技術をどう面白く役に立つように使うか?」を企画の旨としてきた。広告やコミュニケーションは、面白くなければ振り向いてもらえない。お役に立てなければ近づいてもらえない。それ自体は変わらない。しかし「面白いだけじゃダメでしょ?」「役に立つだけで人類を堕落させたら無責任でしょ?」というのが、時代の要請である。それは数年前から着実に来ていたが、コロナ禍を経ていよいよ顕著に必須のものとなった。個々人の役に立ち、さらに社会にどう役に立つのか。それを使うことが、世界をどう良くするのか。その視点が欠けていては、なかなか評価されない。

「ペットボトル飲料が飲みたくなるようなコミュニケーションをするところまでが仕事で、飲み終わったペットボトルがどうなるかは意識していなかった」というのが、かつての広告会社だった。大量消費文化の風に乗って、その御神輿を「ワッショイ・ワッショイ」と持ち上げて先導する係だった。ところが、社会のほうが大きく変わった。「大量消費ワッショイ」では、済まなくなった。このまま行くと深刻な環境問題が顕著になり、人類の未来に重大な影響を及ぼす。時代に敏感な広告会社もすぐさま意識を変えて、飲み終わったペットボトルをどうしていくべきかというコミュニケーションも提案できるようになった。発言から実行へ。カンヌライオンズで振られていた旗が、CES まで降りてきたのはその象徴的な変化だと言える。

20 世紀の生み出した技術と諸問題

ルネッサンスに始まり、18~19 世紀の産業革命を経て、20 世紀における爆発的成長。この500年ほどの間に、科学技術とそれが生み出した新発明によって社会は大幅に前進した。20 世紀は、映像の世紀、戦争の世紀、自動車の世紀、公害の世紀、人口激増の世紀、プラスチックの世紀など、様々な呼ばれ方をする。20 世紀の生み出した技術革新による多数の恩恵と、それによってもたらされた多数の問題。それが21 世紀にバトンを渡され、早20 年。豊かな社会が到来したように見えて、貧富の差はかつてないほどにスケールアップした。民主主義国家においても、深刻な社会的分断が起こった。ちょうどそこに、新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、社会問題は、この1 年で人々の意識に大きく顕在化した。

SDGs と呼ばれる解決すべき諸問題は、今に始まったものではなく、100 年200 年の歴史を持つ。いや大航海時代に始まり、500 年以上の歴史を持つ問題もある。「資本主義vs. 社会主義」という対立の図式においても、「ベルリンの壁崩壊でシンボリックに資本主義が社会主義に勝った」と言いたかったはずだが、そう単純ではなかった。資本主義が今のまま進行したら、地球そのものが行き詰まることが明白になった。また従来の資本主義システムだけでは、貧富の差は絶対に埋まらず、社会全体の豊かさには至らないことも明白になってきた。従来の資本主義の弱点を克服する、新しい考え方や経済の原則が必須になってきた。企業のパーパスが問われるようになった背景である。明確な回答はまだない。兆しは至る所にある。新しい答えを模索し続けなければならない、というのがSDGs が今、我々に課していることなのだと思う。

技術をどう使うか? 社会をどうしたいのか?

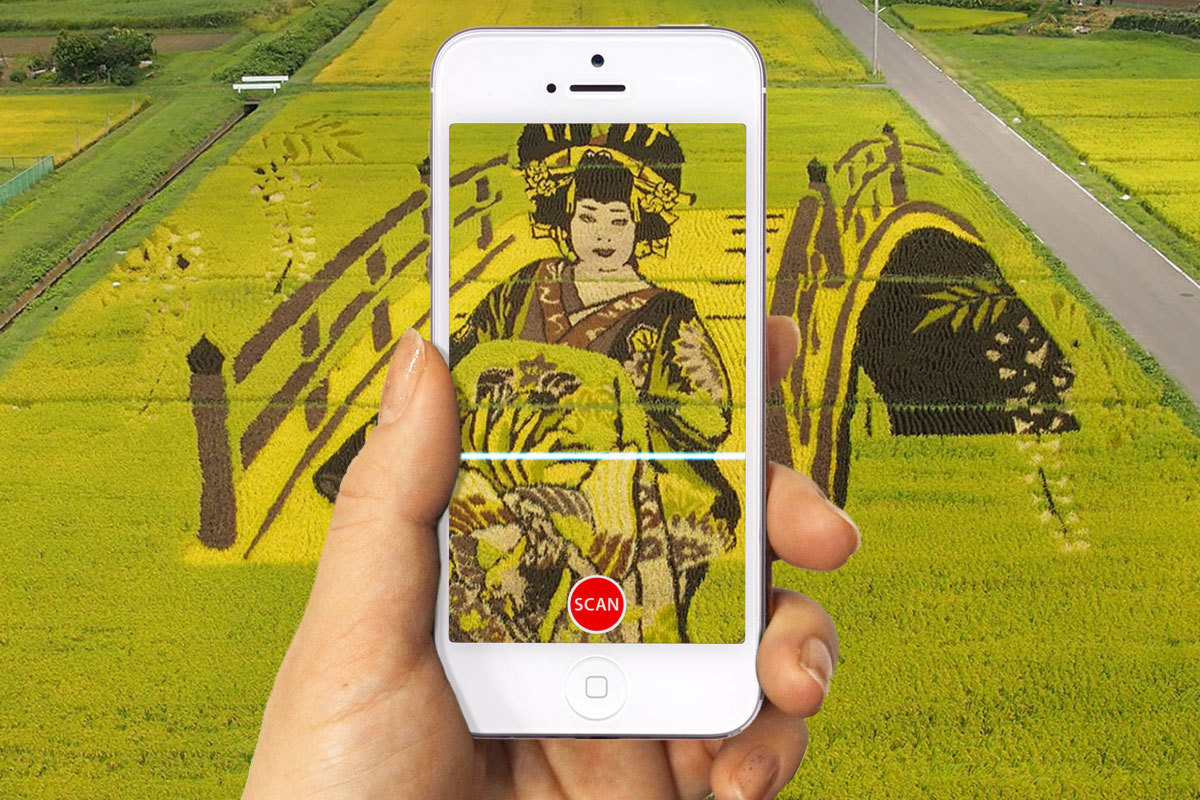

技術をどう使うか。それは、「社会をどうしたいのか」という意志と、密接不可分である。スダラボの最初のプロジェクトであった「Rice Code(ライスコード)」は、そこにひとつのヒントを提供しただろう。画像認識技術を使って、風景を売り場にするというアイデア。青森県田舎館村の「田んぼアート」を画像認識して、その産地米のEC サイトに誘導する。田んぼにアイデンティティを持ち、地域おこしをする田舎館村に、プラスアルファな話題化と観光収益をもたらすお手伝いをした。

このプロジェクトはアドフェストのメディア部門でグランプリを獲り、カンヌライオンズのアウトドア部門とPR 部門でゴールドをいただき、のちに世界の広告祭で70 以上の受賞をした。その時、この評価は「世界の誰が見てもわかるアイデアだったから」だと思っていたのだが、今振り返るとそれだけではなく「社会課題に対する明確な姿勢」があったからだった、と気付く。プロジェクトの大小でなく、行動できるところから実際に行動する。「社会をどうしたいのか」が、そこに明確に表れていた。「過疎の農村に関係人口を誘導したい」、そのために「意外な技術を活用する」アイデアを提供し、実施した。

画像認識技術を使い、青森県田舎館村の田んぼアートとコラボした

それをやっていた時、自分たちが海外の評価軸を明確に認識していたわけでは決してなかったが、「できることから、やっていこう」というスダラボの姿勢と、若手プランナーの「世代の意識」のようなもの、そして地域出身のベテランのクリエイティブ・ディレクターの「つなぎこみ」が結実し、結果的に世界の評価軸にたどりついた。人は必ずしも、初めからわかっていてそれをやるのではなく、何気なく始めたことの意味を問い続ける過程の中で、そこにたどりつく。これは昨今、「アート思考」と言われるものである。

パーパスの表明と、その実行。それはもちろん素晴らしい。ただ、目的思考と効率化が行き詰まりを見せている現在、別の考え方も必要だろう。「なんとなく、こうではないか」「普通に考えたら、こうしたほうがいいだろう」「こうじゃないと先々苦しい」。そういう生きている人間としての常識的感覚に立ち返り、無理をしない姿勢で、社会と世界がどうあるべきか考え、できるところから行動し続ける。おかしいと思ったら、やらない。したほうが良いと思ったら、やる。その積み重ね。この原理によって、より「若い世代」において環境問題への意識が顕著なのは、自然なことだ。「Rice Code」が世界で評価された背景、国内においても特に若い世代に共感されたのは、その後の数年を経て今に至る社会変化や価値観の変化を、直観的に先取りして行動していたということが、あったのかもしれない。

「面白い!」を探し続ける企画者

スダラボのもうひとつの地域事例に「Dig-Log(ディグログ)」がある。これは、感圧センサーを雪かきスコップに取り付け、除雪した量を計測することで、つらい単純労働である「雪かき」をゲーミフィケーションで楽しくしてみようと考えたものである。長岡技術科学大学の雪氷学ゼミとコラボレーションし、また「雪かき道場」というイベントで試用してもらった。

これも技術の活用に、社会問題への取り組みの意志がある。豪雪地帯は過疎地が多い。雪かきは重労働だが、その担い手は年々減少。技術の活用で雪かきをウィンタースポーツにできないか、試しにやってみよう。そんな流れだった。しかし、これも最初から目的思考で企画を始めたわけではない。スダラボの定例ミーティングで、「なんかアイデアない?」というようなゆるい雑談の中からスタートしたものだ。発端は「スコップでエクササイズする、スコッパサイズってのはどう?」というダジャレの一言だった。そこから、ユーザーへの有用性と社会への貢献性を練り込みながら、思考していった。

繰り返しになるが、我々は広告企画職なので、企画をするところにその存在価値がある。技術を調達してきて、そこに文脈を付け、生活者や社会のお役に立つように、喜ばれるようにして実施する。その実施のフィードバックを受け、また次のことを考える。「Dig-Log」は「Rice Code」ほど、世界のアワードで評価はされなかった。それは「雪はつらいもの」という本件の前提への理解が得られにくかったからだと思う。世界の中で雪が降る地域はごくわずか。通常、雪は「嫌なもの・つらいもの」ではなく「ファンタスティックなもの」と思われている。「農村→過疎」ほど「雪かき→重労働」は理解されなかった。それでも良いと思っている。なるほど、そういうものかと、わかったことが収穫である。

アイデア開発において重要なことは、最初から難しく考えないことだ。「なんかさぁ」という雑談からスタートすることが大事だと思う。我々は企画者だから、面白いものが基本的に好きである。「面白い!」と思える瞬間を欲して、ずっと仕事をしているし、ずっと生きている。だから、まず何でもいいから「面白い!」と思えるものを探すのが良い。面白いにもいろいろある。キレイなもの、意外なもの、くだらないもの、なるほど!と思うもの。いろんな面白いものに気付くこと、面白いものに敏感であること、いろんなものを面白がる思考、そういった姿勢が大切だ。

感圧センサーを使い、長岡技術科大学とコラボした

ソーシャル・グッドへの違和感と共感

カンヌライオンズを「ソーシャル・グッド」が席巻していた数年前、正直、自分にはとても違和感があった。我々は「広告屋」であって、けして社会に善いことをするためにクリエイティブをしているワケではない、という違和感である。「面白い!」と自他共に思えることをやりたいのに、と。そのくらい社会善が第一義に据えられていて、「社会善にあらずんば評価なし」というほどの席巻ぶりだった。だが、今振り返ると、なぜそうだったのか、よくわかる。

「ものを魅力的に伝えて商品を売る」ということを第一義に据えて長年やってきた広告産業というものへの、社会的要請にアワードが敏感であったということだ。伝えることから行動を促すことへ、広告の役割が拡がっていくと同時に、広告の目的も多様になっていった。「課題を発見し、それを解決する提案をする」という仕事の原理から、「その能力を何のために使えば、社会を善くしていけるのか?」と考えるようになった。

パーパスというのは、企業だけに問われているものではない。むしろ個人にこそ、問われているはずのものだ。何のために生きているのか。何のために仕事をしているのか。何のために書いているのか。その意味と意志が、常に問われている。意味のないことを、していないか。今やっていることに、人生トータルで見た時に意味があるか。

もし仮に「広告を仕事にする」ということが、社会に悪影響を与え、地球環境を悪化させることにつながっているとしたら、とてもやるせない。無用な伝達をしてエネルギーを無駄に消費しているとしたら、そんな仕事を続けていてどうするんだ、と思う。広告は実は、いつもその紙一重のところにいるのかもしれない。いや、どんな産業もそうだろう。だからこそ、生活者や社会への有用性を常に意識しなくてはならない。

自分の制作している広告や、自分が担っている伝達内容は、誰かの何かの役に立っている。それをずっと探すのだ。「技術をコミュニケーションに活用するコツ」も、同じだ。この技術が誰かの何かの役に立つには、どう使ったら良いか。それをずっと探す。出合いと組み合わせは無数にある。アイデアというものは、「知っているもの」と「知っているもの」との「知らない組み合わせ」である。私流の言葉で言うと「ありもの同士のあり得ない組み合わせ」である。だから、たくさんの「ありもの」を知っていたほうが、より「あり得ない組み合わせ」のバリエーションを作り得る。

技術を社会に活用するコツ

「ありもの同士のあり得ない組み合わせ」という視点に立つと、その方法論は明確になる。既存の技術を多数知り、それを本来の使用目的とはほど遠いところで活用する。その「ほど遠さ」がアイデアの鮮やかさとなる。ただし、単に遠ければ良いというものではない。ほど遠いけれども、なるほど、そう使うのか、それは良いねという納得感のあるもの。実は、これが難しい。ほとんどのものは「それは良いね」ではなく、「どうでも良いね」だからだ。

画像認識と田んぼアート、感圧センサーと雪かきスコップ。この本来まったく遠いけれど、くっつけてみたら、なるほど近かった、役に立った、そういう発見が大事である。これは、技術の意外な有用性の発見である。振り返ると技術と人類社会との関係は、ずっとその「意外な有用性」の発見の歴史であった。鉱山の排水のために使われていた蒸気機関を、車に載せて自ら動くようにしたら機関車になった。本来、ほど遠かった用途なはずである。だが、やってみたらすごく役に立った。

このように「コレってこう使ったらどうかな?」と、思いついたら試してみることが大事だ。イケるかもしれないし、イケないかもしれない。やってみなければ、わからない。やってみて、人々の「反応」を見て、自分でも思ってもいなかった「有用性」に気付く。本当の有用性はやった本人ではなく、使う人が発見するのだ。だから、試しにやってみて、試しに使ってもらって、その反応をよく観察し、洞察する。それ以外に方法はない。「人々の役に立つ」ということが、「社会を善くする」ということにつながるような、そんな意外な有用性をこれからも発見していきたいと思う。

1990年多摩美術大学卒業

同年、博報堂入社。AD、CMプランナーを経て、2005年よりインタラクティブ領域へ。

14年スダラボ発足。

アドフェスト・グランプリ、カンヌ・ゴールドなど、国内外で70以上の広告賞を受賞。

[著書]『使ってもらえる広告』(アスキー新書)