XRの時代はいつ来るのか

かれこれ過去5年ほど、来ると言われながらなかなか来ないのが、「XRの日常的普及」である。VR(仮想現実)ゴーグルは目のまわりが蒸れたり、後頭部がキツかったりして、長時間の装着が厳しいものがある。AR(拡張現実)グラスは何度も、多数の会社からいろいろな機種が出現しているが、市場を塗り替えるような決定的なヒット・デバイスの登場には至っていない。「これはなぜなのか?」と考えてみる。

よく言われることだが、アップルのアイフォン登場以前も、Palmや電子手帳など似たようなポケット・コンピューターは存在した。デジタルガジェット好きに、愛用されているものもあった。だが、アイフォンが登場するまで、それらは決定的な普及に至らなかった。それはなぜだったのか?

技術的には完成しているのに普及に至らず、市場に受け入れられずに廃れて、なくなってしまうモノ。また、随分前に完成していた技術で、さほど新しくもないのに、あるサービスや体験がパッケージ化されて製品化された瞬間に、爆発的な人気となって普及していくモノ。この「差」がいつも気になっていた。任天堂のゲームクリエイターだった横井軍平氏の言う「枯れた技術の水平思考」であり、自分が言うところの「技術は、使い方こそが大事だ」の核心の部分であり、誰もが普及と撤廃の「その差越え」を目指してしのぎを削っているとも言える。

耳のSNS・遊びのXR

XRの時代は、何度も来ると言われながら、コロナ禍になって1年経つ今も、まだ来ていない。ひょっとするとコロナ禍だから、来ていないのかもしれない。メタバース(仮想空間)も、十数年前に一度盛り上がったが、一般化はしなかった。代わりにやって来たのは、2021年2月現在、突然、盛り上がった「音声SNS」の「Clubhouse」だったりする。この「音声SNS」も快適に楽しめるようになるには、技術が人々「感覚のニーズ」に追いつく成熟度が必要だったのだと聞く。インターネット回線越しの会話の「微妙な時差」の気持ち悪さを感じなくさせる、技術的な工夫がすごいのだとも言われる。しかし、5G時代の高速・大容量・低遅延・多接続を生かして「XRの日常化」が来ると言われていたところに、「音声コミュニケーション」の新ステージが来たのは、とても意外だった。

メディアが満たす要件や、技術を提供する側の思惑と、ユーザーがその環境で本当に欲し普及するものとが、いつも微妙にズレ続けているという事実は、メディア史を俯瞰する時に、本当に面白いことである。XRの時代はまだ来ていないとは言いながら、しかし、日常のアチコチで確実にその芽ばえはある。子どもたちや若者はゲーム「Minecraft」や「フォートナイト」など、メタバース世界で普通に楽しく遊んでいるし「あつまれ動物の森」などコロナ禍で急速に人気が高まって普及したものもある。前出の「Clubhouse」や、ゲーマーが愛用する「Discord」などの音声SNSや音声チャットは、離れて存在しているということを音声で越える新しい体験であり、「耳のメタバース」とも言える。

また、最新のスマートフォンでのARや三次元キャプチャは、技術的には本当に進んでおり、先進的なプロモーションやイベントなどでは、普及機ですでに驚きの体験が十分に味わえる。

何が視界に加算されたら 嬉しいのか

こうして兆しを観察してみると、要は普及していないのは「ウェアラブルのXR」なのだ、とも言える。身につけるXRが本当に日常品として普及するには、何が必要なのだろうか? 何が足りていないのだろう? 5G回線のエリア、軽量な装着感のARグラスの廉価化、そのデバイスでのモバイル・バッテリーの十分な持ち時間など、いろいろな条件がそろう必要があるだろうが、やはり一番の突破点は「キラー・アプリケーション」、つまり何かしらソレをやりたくてしょうがないようになる、なんらかの「ヒット・サービス」の登場、もっと端的に言えば「ヒットUX」の登場こそが必要なのだろう。

ここ5年ほど、VRやAR、MR(ミックスド・リアリティ)のプランニングと実施をずっと手がけてきて、実感として気になっているのは、いったい「何が視界に日常的に加算されたら本当に嬉しいのだろうか?」ということだ。実際、これは本当に難しい。実のところ、大概のことはスマホ表示で十分なのだ。あらゆる情報がすべて視界に直接、表示される必要はない。むしろ、そうされたら、まだまだ「うっとうしい」。それが今の自分の素直な実感である。

そんな面倒くさがりやのユーザーを代表するような奥手の自分でも、装着したいと思えるような「ARグラス」と、それで提供されるXRの付加情報サービスとは、一体何なのだろうか。

好きなものなら見たい

ひとつのヒントは、人間は「好きなものを見たい」ということだと思う。19年の「さっぽろ雪まつり」で「雪ミクARライブ」というイベントを行った。雪まつり伝統の「雪像」をマーカーに、スマホとタブレットPCで体験する「位置連動AR」で、札幌大通公園2丁目会場を縦横無尽にミクさんが歌い踊るARパフォーマンス・ライブショーだった。同じ期間に札幌の地下歩行空間「チ・カ・ホ」会場で、雪まつり70周年の雪像パネル展をARのミクさんがガイドするサービスも展開した。

これらがAR企画としてなぜ成立したかと言えば、それはやはり人気者の初音ミク(さっぽろ雪まつりでは「雪ミク」)が、目の前に出現してくれるということが「嬉しいから」ということに尽きる。視界に「好きなアイドル」が加算されたら、嬉しい。ミクファンに限らず、アイドルのファンは部屋の壁にアイドルのピンナップを貼り、部屋中をアイドルのグッズで埋め尽くすものだ。それは、日常的に自分の視界に「好きなアイドル」が入ることが嬉しいからである。これはひとつの、人間の素直な気持ちだ。さっぽろ雪まつりのイベントでは、2丁目会場とチ・カ・ホ会場という限られた場所でだけ、視界に「好きなアイドル」が出現してくれたから、集客力を持ち、企画として成立したわけである。

同じ技術を活用し、中国のメディア関係者向けのプロモーションを、パンデミックが発生する直前の19年12月の北京で行った。こちらは博報堂生活綜研(上海)の年間研究発表イベントの中で、新世代が熱狂する「日本のデジタル・クリエイティブ」の紹介者として、さっぽろ雪まつりの御縁で、初音ミクさんの力をお借りした。スマホで体験するARは、さらに進化して接地感と実在感が増し、ステージ上での研究発表のガイド役や、パネル展の会場で一緒にいるように写真が撮れるなどの楽しい体験で、テクノロジー活用コミュニケーションが大好きな中国の大学やメディア関係者たちは大いに喜んだ。

好きなアイドルが目の前に現れたら、嬉しい。一緒に写真が撮れたら、もっと嬉しい。これは非常に素直な感覚である。視界への日常的な情報加算と言うより、ハレのイベント的な情報加算と言えるだろう。

アッチの世界にずっといたい

憧れや愛好は、人間の素直な感覚であり、XRの突破点のひとつのチャンスだと思う。SF世界やアニメ世界の住人になりたいという感覚。その心理はよくわかる。有料のVR体験施設では、実際これらの企画は有効である。熱狂的なファンは、そこにいくらでもお金を払いたがる。VRMMO(仮想現実大規模多人数オンライン)ゲームの人気作のコアなファンが言う、「帰ってこれなくても、いいんです!」という、あの気持ち。

この原動力として「日常から脱出したい!」という強い心理がある。メディア体験の源流として、自分にも覚えがある。深夜のラジオのパーソナリティーのおしゃべりに共感し、電波の向こうに行ってみたいと憧れる感覚。フランス映画に憧れて、どっぷり浸っていたいという感覚。田舎を出て、東京に行きたいという感覚。今いる日常や周辺世界を脱出して「ここじゃないところ」へどうにかして行きたいという感覚。日常を脱出するためのXR、これはひとつアリだ。だが日常はゲームじゃない。生活であり、勤労であり、安住でもある。日常が基本的に大事なものとしてある「大多数の人々」にとってXRとは何の価値を持つのか。何が日常にARで加算されたら、普通に生活している中でも嬉しいのか。

ヒントは「歩きスマホ」にあると思う。「歩きスマホ」は本来、危ないからやってはいけない。でも、やってしまいたくなる。そうまでして、歩きながら何をスマホで見ているのか? 案外、SNS投稿だったり、書きかけのメール返信だったりする。あれは何なのだろう? あの「ほんのちょっとしたこと」がやめられない感覚というのは。ヒトを夢中にさせる「ほんのちょっとしたヨソゴト」というのは、日常と同居できる可能性を持つ。いや、歩きスマホにおいて、見事に同居している。ならば視界においても、同居できる可能性を持つと考えて良いだろう。

もうひとつのヒントは「晩酌」にあると思う。お酒は四六時中、飲んで良いものではない。だが、1日の疲れを癒す愉しみとして、成人には認められているものである。コロナ禍でレストランや居酒屋には、ほとんど行けなくなったが、その分、家での飲食と飲酒が増えた。エッセンシャルなものとしての食事もあるが、せめてもの気晴らしとして「お取り寄せ美味食材」の通販も増えた。1日中、テレカン(遠隔会議)した後は、せめて美味しいお酒が飲みたくなるのも人情である。

未来のテレビCMで大切なこと

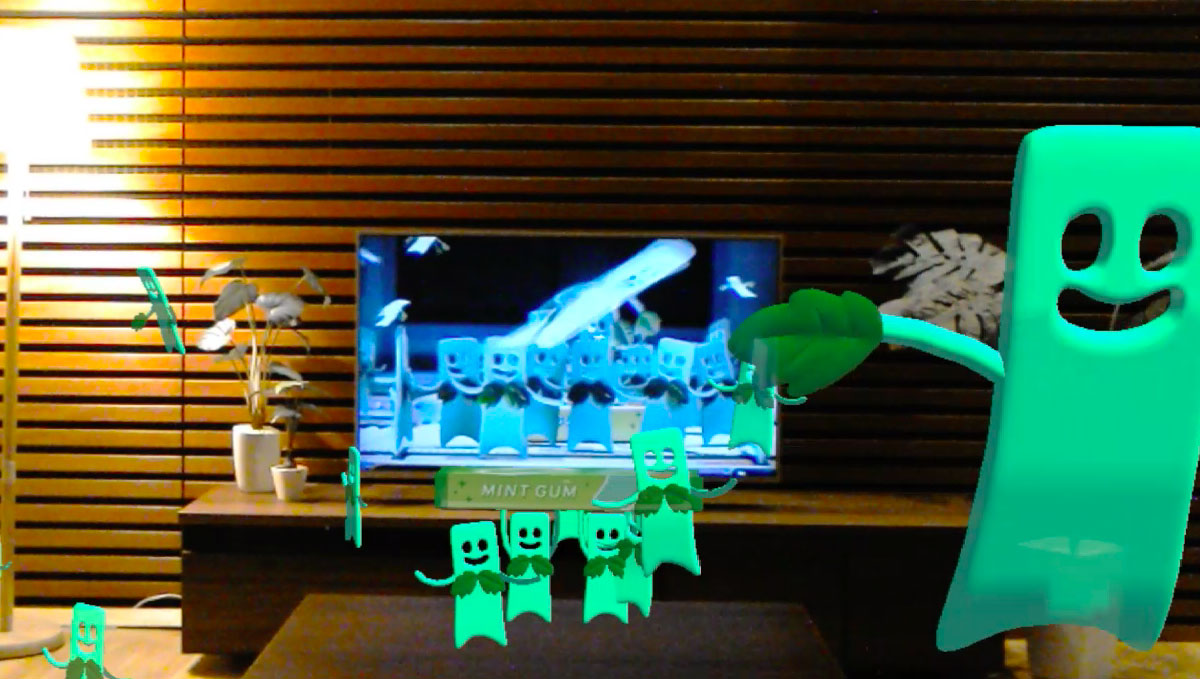

日本テレビの「日テレラボ」と、博報堂、博報堂DYメディアパートナーズとの共同開発で、19年に「MR CM」という「未来のテレビCM」を試作した。これは既存のテレビ放送のCMと、MRでのCM表現を組み合わせた、テレビから家のリビングに飛び出してくる形の「三次元広告」である。

自主開発なので、仮の広告主と商材で「サンプルとしての三次元広告」を作ったのだが、商品を設定する際、なるべく多領域での広告アプローチを想像しやすくするために、「ビール」「保険」「お菓子」という3領域で訴求の手法も違うものにした。膨大なアイデアを出した後、ミニマムな制作本数ながら、マキシマムな類推が可能なように、この3タイプに絞り込んだのだ。

MRという最新技術ならではの表現特性を模索しながら、ずっと考えていたのは「テレビから何が飛び出してきたら、嬉しいんだろう?」「どんな三次元体験をしたら楽しく、商品ブランドへの好感度が上がるんだろう?」「どんな訴求をしたら嫌じゃなく、商品情報を聞いてもらえるんだろう?」そんなCMプランナーとしての基本中の基本のような、広告の教科書の第1章に書いてあるような本質的な思考であった。

結果、たどり着いたのは、極めて「原始的な企画」であった。「ビールの三次元広告」では、タレントがテレビから出てきて、家で一緒に飲める。「保険の三次元広告」では、セールスマンが家に来て、対面で商品説明を聞ける(聞きたくなければ、帰ってもらえるというオプション選択式)。「お菓子(ガム)の三次元広告」ではキャラクターがゾロゾロとリビングに現れ、家具の裏などアチコチ隠れるのを探し出して見つけると、プレゼント・キャンペーンに応募できる、というもの。

いずれも極めて原始的な、人間の感情に立脚している。「憧れのタレントが家に来て、一緒にビールを飲めたら嬉しい」「面と向かって人に話をされると、つい聞いてしまう」「小動物のようなキャラが近づいてきたら気になるし、隠れんぼしてるソレを見つけるのは楽しい」。どれも原始的な企画である。自分がよく言う「仮に江戸時代の人が、今ここに来て体験しても『おぅ! すげぇじゃねぇか!』って言うような」わかりやすいものである。

私が主宰しているスダラボでは、いつも「最古×最新」と言っている。この連載でも、何回も書いてきた。最新の技術は、最古のネタと組み合わせてこそ、良い企画になる。人々の「普遍的な感情」に、新しいやり方で訴えることができる。結果、誰でもわかって、誰も見たことのないものになる。同様に、「最新技術ほど、ベタに使ったほうが良い」とも言う。「ベタに」とは、最新技術を使ってコミュニケーションを企画する時に、テック・マニアが喜ぶように使うのでなく、子どもでもお年寄りでもわかるように、江戸時代の人でも驚くように、原始人でも夢中になるように使うべきだ、というもの。新技術は、人間だったら誰でもわかるような「原始的な感情」に訴えるように使ってこそヒットするものになる、という意味である。

普及するものと、普及しないものの「差」を解くヒントは、そのあたりにも潜んでいる気がする。「XRは、なんで普及しないんだろう?」という問いは、「テレビは、なんで普及したんだろう?」という問いに遡っていく。テレビはある時期、爆発的に普及し、家族にとっても、国民にとっても「不可欠なもの」となり、産業にとっても、広告にとっても、不可欠な「装置」となった。「テレプレザンス」という意味においては、「テレビジョン」も「XR」も同じ潜在力を秘めているはずである。

「視覚的映像」と「空間的体験」の間には、越えられない一線があるのだろうか?19世紀までは、日常に映像があるなどということはなかった。22世紀に「空間的体験」が当たり前になっているとしたら、その一線は、いつ、どのようにして越えられるのだろうか。コロナ禍はデジタル・コマースとテレプレザンス・コミュニケーションを5年から30年、一気に進めたと思っている。このXR普及の一線も、21年の今すでに近くに潜んでいるはずである。その芽を見つけて企画として形にし、プランニングのコツを得続けたいと、強く思う所以である。

1990年多摩美術大学卒業

同年、博報堂入社。AD、CMプランナーを経て、2005年よりインタラクティブ領域へ。

14年スダラボ発足。

アドフェスト・グランプリ、カンヌ・ゴールドなど、国内外で70以上の広告賞を受賞。

[著書]『使ってもらえる広告』(アスキー新書)