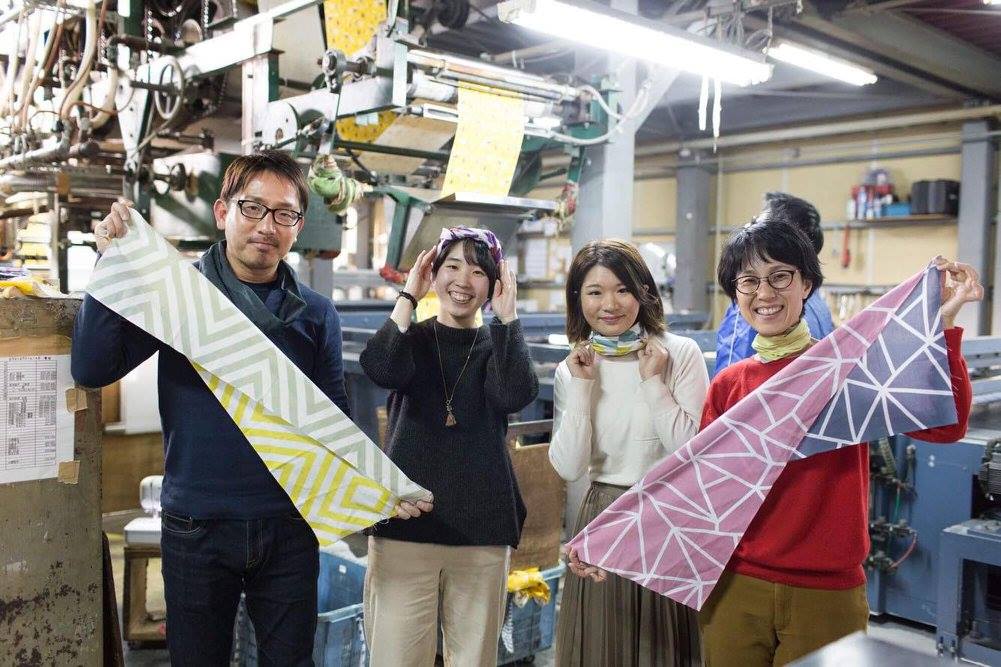

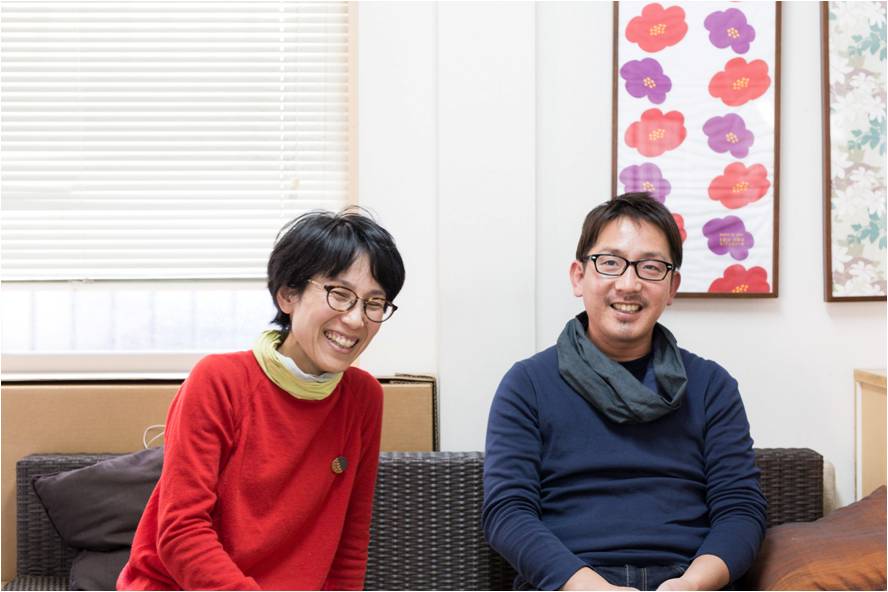

第29回に登場するのは、日本で唯一「両面が異なる柄」の手ぬぐいブランド「hirali」を手がけた、竹野染工株式会社代表取締役の寺田尚志さんと、「hirali」のブランドマネジメントを行っている株式会社ビアンカの神崎恵美子さんです。深刻な後継者不足による技術の消滅を回避するために生まれた「hirali」とは−−。

聞き手は博報堂ブランド・イノベーションデザインの加藤由佳と、JDNの石田織座です。

※なお、今回はデザイン専門の情報サイト「JDN」との共同取材となっています。それぞれの目線で「hirali」の記事をお読み頂けます。JDNの取材ページはこちら。

このままだと、あと10年で消滅。「ロール捺染」という染色方法とは

「hirali」は、手ぬぐいの産地である大阪・堺から生まれた手ぬぐいブランドです。特徴は、華やかな和柄で染められた色が、両面で異なること。てざわりのよい「和晒(わざらし)」で作られたこのブランドは、2017年2月に生まれたばかりですが、代官山 蔦屋書店やD&DEPARTMENTなどでフェアが行われ、若い女性にも人気の逸品です。

JDN編集部 石田(以下 石田):今日はよろしくお願いします。まず最初に、竹野染工さんのご紹介をお願いできますか。

寺田:はい。竹野染工は創業63年、私で3代目になります。昔から、ロール捺染(なっせん)という染色技法専門でやってきました。元々は、布おむつや寝間着など、日本人が日常的に使っていた布を染める仕事をしてきましたが、布おむつは紙おむつに代わり、寝間着も洋風のパジャマになり、生活が変化することで染めるものも変わってきました。今の仕事は、ほぼ手ぬぐいの染色ですね。

ブラたま編集部 加藤(以下 加藤):ロール捺染はどのような技法なのですか。

寺田:手ぬぐいを染める方法は大きく3つありまして、注染(ちゅうせん)、プリント、ロール捺染です。注染は裏表同時に染める手法、プリントは片面だけ染める手法です。ロール捺染も、元々はプリントと同様、片側だけしか染められなかったのですが、弊社の職人が数十年かけて技術を開発して、両面違う色が染められるようになったんです。

実は、ロール捺染の職人は、日本全国で10人もいません。両面の染め分けができる職人は、弊社の1人だけです。うちの職人も含めて、みなさん50代、60代なので、このままいけば10年以内になくなってしまう染色技法です。

加藤:後継者不足がそんなに深刻だとは知りませんでした。

寺田:両面染めの技術を開発したのも、ロール捺染をなんとかして後世に残したかったからなんですよね。ロール捺染はもともと、日本が高度成長の時代に大量生産をするために生まれた機械なんです。しかし、布製品の需要が減ってしまった今、大量に作ることは価値ではありません。ただ染めるだけなら、注染やプリントと違わない。なんとかして、ロール捺染でしかできないものを作りたいと思って、両面の染め分けに挑戦したんです。

量の時代から質の時代。和晒の産地を救うために生まれた新ブランド

石田:最近の手ぬぐい市場は、どのような状況なのでしょうか。

寺田:市場全体としては、落ちていると思いますね。ただ、ここ10年ぐらいで、質の良い手ぬぐいの市場だけは伸びていると感じています。正直、量の時代はもう終わったなと。

これからは、良いものをその価値相応として売らないといけない―。その時に「ロール捺染で作ったから」というだけでは、価値を高める理由になりません。だからこそ、新しいブランドの開発が大事だと考えたんです。

神崎:ちなみに、日本本来の手ぬぐいは、海外製品が真似できないんです。なぜなら、手ぬぐいの横幅を「小幅」と呼ぶのですが、日本独自のサイズなので海外の工場では簡単に生産できない。商品を見れば、日本製かどうか、すぐにわかります。日本のものには、両端に耳があり、折り返して縫う必要がない。ある意味、「スキマ産業」だからこそ、竹野染工さんのような日本企業が頑張っている、そんな事情もあるんです。

加藤:なるほど。そんな背景もあって新しいブランドづくりに取り組まれたのですね。いよいよ「hirali」ブランドが生まれた経緯について、聞かせて頂けますか。

寺田:はい。先ほどお話したロール捺染の両面染め分けの技術を活用したもの作りを検討していたのですが、うちは「染め屋」なのでデザインやブランディングは全く分からなかったんです。そんなある日、大阪府が行っていた、地元企業を対象とした商品開発やブランディングの勉強会「大阪商品計画」を知りました。1年かけて東京ギフトショーへの出展までサポートしてくれると聞き、「これはいいな!」と思って参加しました。そのときの講師の1人が神崎さん。神崎さんのこれまでのプロジェクトを拝見して、自分がやりたいこととすごく合致したので、弊社のブランディングをお願いする事にしたんです。

加藤:そんな出会いだったんですね。神崎さんは、最初に寺田さんから話を聞いて、どのようにお感じになりましたか。

神崎:はい。印象的だったのは、寺田さんが「ロール捺染の技術を伝えるだけでなく、堺という産地のことや、『和晒』の魅力を伝えるためにブランドを作りたい」とおっしゃっていたことです。

というのも、もともと堺というのは「和晒」の生地(きじ)の産地として栄えてきたんです。生地を織る所から、さらし、染めまで、すべての工場が同じ場所にあるのは、日本全国でもこの堺という街だけなんです。

寺田:最も栄えていた時は、この毛穴(けな)町だけでも50社の工場がありましたね。ただし、今は十数社しかなくなってしまいました。

手ぬぐいを作るためには、「織り」「さらし」「染め」「整理(製品を整える)」という大きく4つの工場が必要です。さらし工場や、うちのような染め工場は後継者がいるのですが、織り工場と整理工場には、跡継ぎがいません。もしも織り工場がなくなってしまうと、うちのような染め工場は何もできないんですよ。今、その危機に直面しています。だから、なんとか街全体を盛り上げようと考えていました。

技術だけでは売れない。日本古来の風習から生まれた「かさねの色目」というコンセプト

神崎:そんな背景もあったので、私たちは寺田さんと、2つブランドを立ち上げようという話になりました。そのうちの1つが、今回ご紹介している「手ぬぐい」そのものを表裏が違う色で染めることで華やかに見せる「hirarli」ブランドなんです。

加藤:なるほど、2つブランドをご提案されたのですね。

「hirali」の特徴は、なんといっても両面異なる鮮やかなデザインだと思います。ただ、世の中にはオシャレな手ぬぐいが結構たくさんありますので、ブランディングは難しかったのではないでしょうか。

神崎:はい。これだけ薄い生地に両面違う色で染色するのは本当にすごい技術なのですが、技術だけでは売れません。寺田さんには最初に、「表裏が違うだけでは、お客さんにとって買う理由にはなりません」とはっきりお伝えしました。世の中にたくさんある手ぬぐいとお店に並べた時に埋もれないためには、強いブランドコンセプトが必要です。そこで作り上げた「hirali」のコンセプトが、「表裏一体となって、季節の色合いをなす。新しい手ぬぐいのかたち。」でした。このコンセプトのもとになっているのが、「かさねの色目」という考え方です。

加藤:かさねの色目って何ですか?

神崎:昔、日本人が十二単(じゅうにひとえ)を羽織っている頃、2つの色を重ねた上で1つの色の名前をつける、という習慣があったんです。それが、「かさねの色目」です。この「hiarli」も両面の配色が違うので、現代の「かさねの色目」として新たに色の名前を作ることにしました。それも、適当につけるのではなく、配色の色から季節を設定して、その季節の季語を使って新しい名前を付ける事にしたんです。

寺田:よく皆さんに「変わった名前だね」と言われるのですが、これらは全部実存する季語を使った名前なんです。

例えばこの、黄色とグレーのものは、「菱の花柄」という日本に昔から伝わる和柄を使っています。「菱の花」は夏の季語ですが、黄色にグレーを重ねた「重ねの色目」が「菱の花色」というわけです。このように、いずれも日本に昔から伝わる和柄に季語を使って名前をつけているのです。並べてみると「北欧っぽい」と言われたり、青とグレーの「冬凪」は「キャラクターみたい」といわれるんですが(笑)。

加藤:手ぬぐいを通じて、日本に古くからある文化を伝えていこうというコンセプトを、デザイナーさんと一緒に開発したということなんですね。

寺田:はい。自分一人だと、「ネコ柄がいいかな。売れるしな」という程度しか考えられていませんでした(笑)。神崎さんに、「寺田さん、それだけは絶対にやったらあかん」と言われて、「これがブランディングか!」と思ったものです。

あと、今回「季語」という要素が入った事によって、「今の季節にはこれを買おう」というお客さんが増えたんですよね。「hirali」は表裏の配色が違うから、お客さんがすごく悩むんですよね(笑)。そんな時にも季語を見るとしっくり来て、満足して買い物をしてくださいます。

加藤:「ネコ柄」の話は興味深いですね。経営や売上げの事を考えると、誰もが「ネコ柄」にしたいと考えてしまうと思うのですが、寺田さんは神崎さんと出会って、「なぜこの柄なのか」という説明がちゃんとできる大切さを得たんですね。

寺田:お客さんに売っていて、説明しやすいんです。例えば、「なんでネコ柄なの」と聞かれたら、「売れるから」としか説明できないですよね。今は、なぜこの柄なのか、この名前なのか、ちゃんと説明できると気持ちいいんです。

神崎:さらに、堺という産地を伝えたい、和晒の良さを伝えたい、というというストーリーにも無理なく繋げられるんです。「hirali」はきっかけであり、それがブランドの原点ですからね。

手ぬぐいにこだわっていないからこそ、新しい手ぬぐいが発明できる。

石田:「hirali」はどのようなお客さんが多いんですか。

神崎:どちらかといえば女性のお客様が多いですね。両面の色が違うから、クルクルっとねじって使う事でファッションアイテムにもなるんです。オシャレな手ぬぐいは世の中にたくさんありますが、なかなか日頃のファッションに取り入れられるものは少ない。そこが、「hirali」が提案する新しい付加価値かな、と思います。

加藤:「hirali」と同時期にご提案されたもうひとつのブランドはどのようなものなのでしょうか。

神崎:「手ぬぐい」から離れて和晒を現代風にアレンジすることを目指したブランドで、「Oo(ワオ)」と言います。「hirali」が手ぬぐいの魅力を広げるブランドだとすれば、「Oo(ワオ)」は「和晒」の魅力を広げるブランドという位置づけです。手ぬぐいを輪っかにしただけなんですが、手ぬぐいではなく、「ネックアンダーウェア(首の肌着)」として新たに提案しています。

寺田:やっぱり、どんなに良い手ぬぐいを作っても、ぜったいに買わない人っていると思うんですよ。でも、「これ(ワオ)なら欲しい」という人が出てきているんです。「Oo(ワオ)」をきっかけに「和晒」の気持ち良さに気づく人が増えたら良いと思っています。

加藤:なるほど。寺田さんは、究極的には手ぬぐいにこだわっていないんですね。「和晒」のよさって、具体的には何ですか?

神崎:和晒は本当に肌に優しくて、吸収力が高くて、汗を吸っても乾きが早いので、臭くなりにくいんですよ。

寺田:日本の和晒の作り方は、昔からあまり変わっていないのですが、まず生地を3日間ぐらいかけてコトコト煮るんです。もともと布おむつとして赤ちゃんにも使っていた生地なので、肌に触れる素材としてはすごく良いんですよ。それを生かしたのが「Oo(ワオ)」です。「hirali」同様にファッションアイテムとして好評なのに加えて、登山する人や釣りをする人など、アウトドア系のお客さんからすごく好評です。男性のお客様も多く、「hirali」とは違う反応ですね。

加藤:手ぬぐいにこだわらず、「和晒」にこだわることで、新しい市場を作り出そうとしているんですね。「ブランドたまご」では伝統産業にイノベーションを起こそうとする方々にお話をたくさん聞いているんですが、やはりみなさん一番悩むのが、「何を残して、何を捨てるのか」というところです。お話を聞いていて「手ぬぐいにはこだわっていない」というところにハッとしました。

寺田:そうですね。和晒を残したい。もっというと、ロール捺染という技術を残すこと以外は、こだわらずに挑戦したいと思っています。

石田:最後に、「hirali」や「Oo(ワオ)」の今後の展望を教えて下さい

寺田:最終的な目標は、うちのブランドが成長して売れることではありません。繰り返しになりますが、ロール捺染の魅力が伝わって、後継者が現れることです。ブランドは、あくまでそのツールです。また、当然ながら、うちの会社だけが生き残るような時代ではありません。堺という産地をみんなで盛り上げる事が、目指す方向ですね。

加藤・石田:お話をお聞きして、寺田さんはブランドを売るのではなく、技術や産地を背負っているのだな、ということがよくわかりました。でも、それがブランドのストーリーを魅力的にしているんですね。今日は素敵なお話をありがとうございました。

■ご参考■

竹野染工株式会社 http://takenosenko.jp/

hirali http://takenosenko.jp/hirali/

ブラたまEYE ~編集後記~

博報堂ブランドデザインでは、これからのブランドには「志」「属」「形」の3要素が不可欠だと考えています。「志」はその社会的な意義、「形」はその独自の個性、“らしさ”、「属」はそれを応援、支持するコミュニティを指しています。(詳しくはこちらをご覧ください)

今回は「形」の視点で、「竹野染工株式会社」から読み取れるこれからのブランド作りのヒントを考えてみたいと思います。

「なぜこの柄なのか、この名前なのか、ちゃんと説明できると気持ちいいんです」寺田さんの顔には、凛とした自信が感じられました。

もしhiraliが、当初の寺田さんが考えた様に、ただのネコ柄で、産地とロール捺染の説明書を付けて売っていても、今の様なセレクトショップには置かれることは無かったと思います。

しかし、両面を染め分けられると「お客さんにとって何が嬉しくなるのか」に向き合い、形にしっかり意味を落とした。これが、他の手ぬぐいとの違いを生み出せた秘訣だったのではないでしょうか。

柄、配色や色名にまで、なぜなのか意味を持たせることができたからこそ、季節で選ぶ、季節を纏えるアイテムという付加価値が生まれ、デザインを説明するだけで、産地やロール捺染の技術に自然とストーリーが繋がるようになりました。

商品の細部まで「なぜそうするのか」を一つずつ突き詰めるのは骨の折れる作業ですが、やること全てに理由が宿り、結果的に伝えたいことに繋がっている。そういう一貫性が積み上げられたブランドは、魅力的なストーリーを紡ぎ出し、買う理由、勧める理由も自然とつくられていくのかもしれません。

>>博報堂ブランド・イノベーションデザインについて詳しくはこちら

【ブラたまSNS】

最新記事情報や取材裏話などを配信中!

★バックナンバー★

上記以外のバックナンバーは下記リンクをご覧ください。

http://www.hakuhodo.co.jp/archives/column_type/brand_tamago