雑誌編集者は、インサイトハンター

嶋

私は広告をつくる仕事の一方で出版にかかわる仕事も多く、本屋大賞の運営にかかわったり、書店を経営したりもしていまして、はっきり言って雑誌の味方です。とはいえ、ノスタルジックな意味で応援したいということではありません。ひとことで言うと、雑誌は「欲望のメディア」であり、その編集者は最強のマーケターであり最強のPRパーソンだと考えています。

熱く支持される雑誌の編集者や編集長は、まだ顕在化していない欲望を言語化し、それを文化として定着させることができる。マーケットを新しく創造するインサイトハンターです。このセッションでは、そんなインサイトハンターであるBRUTUSの西田善太編集長、VERYの今尾朝子編集長と話したいと思います。

西田

よろしくお願いします。BRUTUSは今年で創刊40周年を迎える、隔週刊の雑誌です。僕は2007年12月から編集長なので、もう13年目になります。「森羅万象に多情多恨たれ」という編集者の大事な掟(開高健「編集者マグナカルタ」の一節)がありますが、お金から観光、酒場、恋など毎号“G(重力)”がかかるくらいの振り幅があり、それらにすべて対応する編集能力を磨きながらがんばっています。

今尾

VERYは今年で創刊25周年で、私は編集長になって13年になります。もともとは30代専業主婦がターゲットでしたが、今は30-40代の子育て世代に働くママがとても多くなっているのも特徴で、どちらのママたちも応援しています。

嶋

ここ最近の雑誌の特集を見てみると、BRUTUS「必要な服だけを。」、&Premium「これからの、つくりのいいもの。」など、コロナ禍の中で人々が本当に厳選したものだけを求めていることがよくわかります。まさに、雑誌のタイトルは時代の鏡ですね。

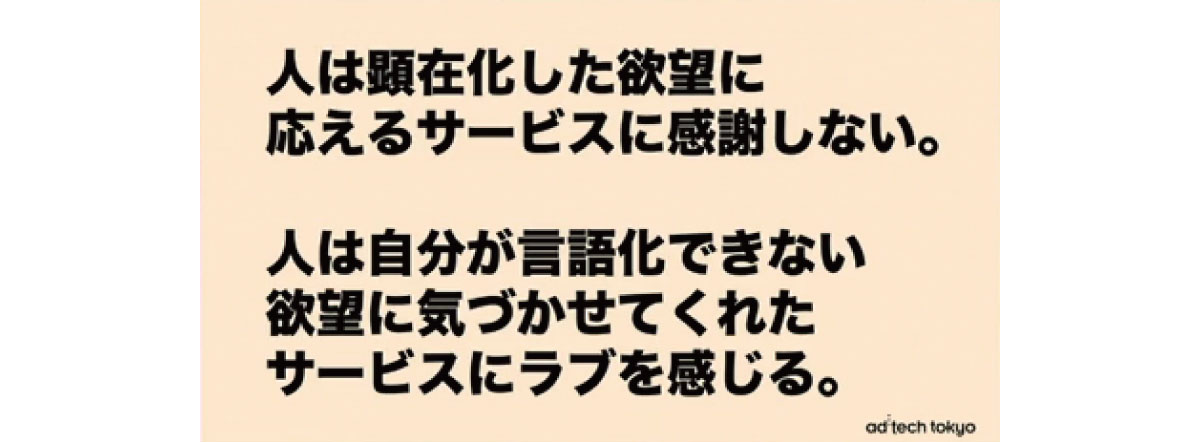

言語化されていない欲望を提示すると、愛される

嶋

お二人のお話の前に、なぜ雑誌のインサイト把握力を知ることがマーケターにとって大事なのか、少し解説したいと思います。

たとえば「時間の使い方」は、この状況下での大きなキーワードですね。プレジデントが「人生がうまくいく『24時間の鉄則』すぐにやる人、グズな人」という特集を組むなど、ビジネス誌にも時間をうまく使おうという記事が増えています。実際「時間」は生活者にとって関心が高いテーマで、緊急事態宣言前後はネットで「メリハリ」という言葉の検索数がすごく伸びていたりするんです。

ただ、デジタルは「顕在化している欲望」を捉えるのは得意でも、潜在的な欲望はなかなかつかめない。人は不器用で数パーセントしか自分の欲望を言語化できていないそうです。いくら優秀なAIでも、生活者のニーズと提供するサービスのマッチングを最適化できるのは基本的にこの数パーセントの範囲内ということになります。一方、雑誌はこの残りの言語化されていない欲望を捉えるのが得意なんです。

それで、ここが大事なところですが、人はすでに顕在化している欲望に応えるサービスにはあまり感謝しないんですね。逆に、自分が気づいていない欲望に対して「これを求めていたでしょう?」と言われると、ラブを感じると私は考えています。本屋でも、ふらっと入って初めて見た本を「これ、ほしかった!」と思えるような出会いがある本屋は愛される。雑誌がやっていることは、まさにそういうことですね。

さらに雑誌がすごいのは、人々の新しい欲望を、ライフスタイルとして定着させる力があることです。BRUTUSなら「デザイナーズマンション」、VERYなら「公園デビュー」など、新しい社会記号を生み出して、世の中に広げてきた。今、COVID-19の影響でさまざまな商品やサービスの存在意義が問われる中で、多くのマーケターが新しいライフスタイルを提案したいと考えていると思います。そこに、雑誌のナレッジは非常に役に立つはずです。

実際、アメリカではマットレスやスーツケースなどのD2Cメーカーが、こぞって雑誌を買収したり創刊したりしています。長く購買され愛されるためには、モノの提供に加えて、カルチャーやライフスタイルを発信する装置が必要だと考えているのでしょう。また、自動車メーカーが社会における立ち位置を踏まえて、スペックではなく「モビリティで人々を幸せにする」と語ったり、シャンプーのメーカーが「女性の髪形を自由にし、生き方を自由にする」と謳ったりもしています。雑誌はそうした企業のストーリーづくりに貢献し、生活者との間をつなぐことができると思います。

カルチャー誌は不要不急の問いかけを続けるもの

嶋

では、ここからはお二人のお話を聞いていきます。大きく「雑誌はなぜ新しい欲望をハックできるのか?」「アフターコロナの時代の人々の価値観はどうなるか?」という2つの問いを立てました。

ひとつ目のテーマですが、BRUTUSは最初のご紹介のように毎号の内容が本当に多彩で、そこから数々のカルチャーが広がっています。なぜ、そんなことができるんでしょうか?

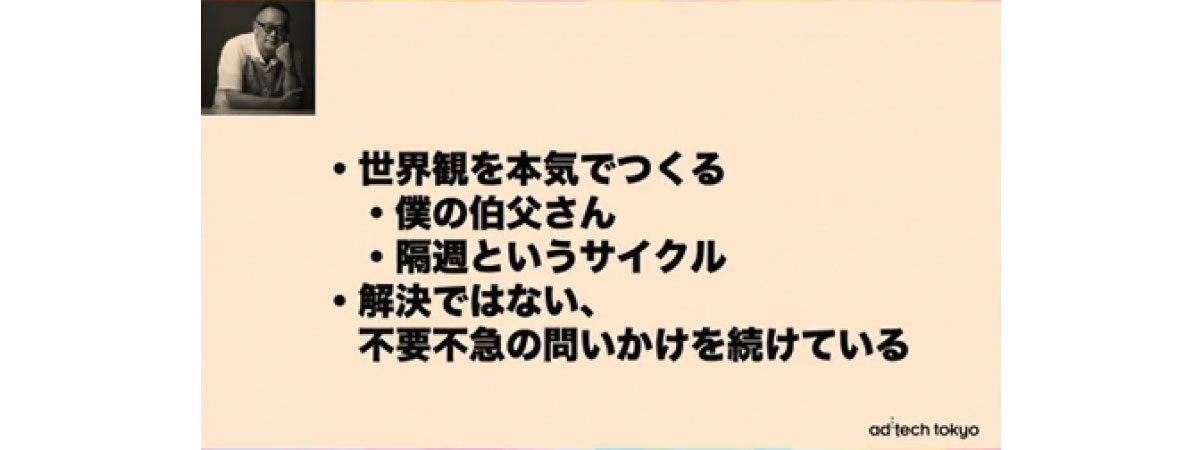

西田

BRUTUSでは、隔週刊というサイクルが、僕らの能力を高めてくれているひとつの要因です。1日と15日の月2冊ですと、月刊誌よりは軽くテーマ設定ができるので、実験的な号を出しやすい。成功も失敗もありますが、「もしかして、これ求めているんじゃない?」と差し出すような特集を、1年の間にいくつも挟み込んでいます。その中で、テーマごとの新しい世界観を本気でつくる自信も身に着けてきました。

嶋

読者にとっての立ち位置は?

西田

「僕の伯父さん」と掲げています。フランスのジャック・タチ監督の映画のタイトルから拝借していますが、自分より少し先のことを知っていて、それを横から教えてくれるような存在。

僕らカルチャー誌は解決を出すんじゃない、不要不急の問いかけを続けているようなものです。たとえば11/1号では恋の特集を組みましたが、つくりながら、雑誌って恋に似ているなと思っていました。恋とは、それまでは無関心ですれ違っていた人を、ある日を境に全肯定することですよね。カルチャー誌も、あらゆるテーマを提示しながら「世の中にあなたに無関係なものなんてない」と伝え続けるための媒体なので、恋と同じだと。

嶋

雑誌は限られたスペースの中で情報をセレクトするから、世界観が生まれますよね。媒体ならではの価値観を表明する世界観があるから、そこにファンがつく。

西田

そうですね。多くの人に支持されるだろうと思うものより、多少抵抗があっても「どうだ!」と提示するほうが突破力がある。それに、紙媒体というモノの形で目の前に提示できるところも、雑誌の強みですね。だから、デジタル化して「BRUTUS.jp」に展開しても、腰の強い記事になっていると思います。

読者調査“ドクチョウ”を徹底するVERY

嶋

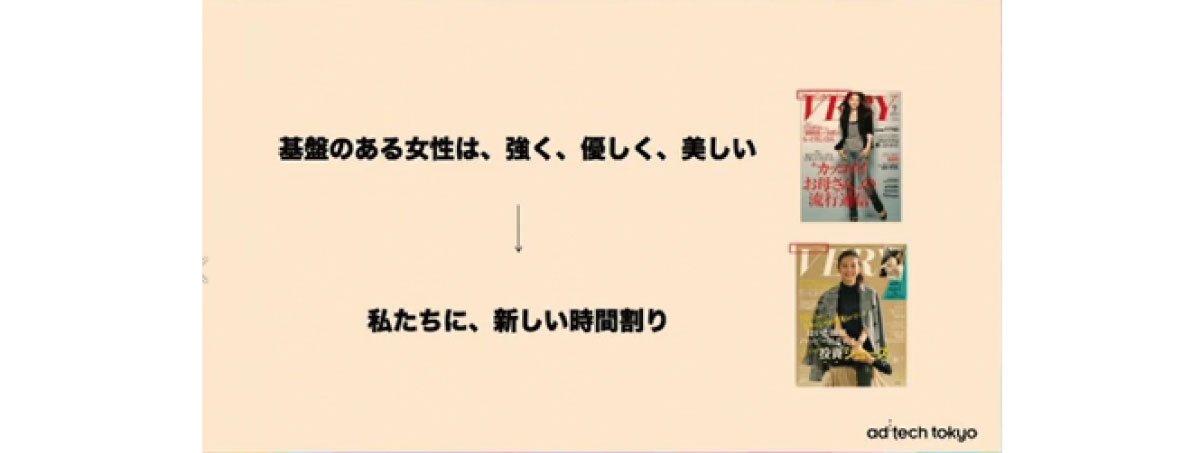

一方、VERYも確固たる世界観でファンを捉えていると思います。雑誌のキャッチコピー自体を最近変えられたと思うのですが、これも、まだ欲望に気付いていない人たちの心を捉え、共感を呼ぶものですね。

今尾

私が編集長になった13年前に、キャッチコピーを「基盤のある女性は、強く、優しく、美しい」と変えました。当時はまだ専業主婦が多く、決められた枠組みの中で女性としてどう輝くかという気持ちが大きかったので、このコピーにひかれて買ってくださる方も多かったんです。

それを今年、「私たちに、新しい時間割り」に更新しました。今年に入って、読者のほうから「基盤のある~」はもう古いと言われるようになってきて。そこにコロナ禍が重なって、それこそ枠組み自体を自分たちで変えていいよね、という感覚が出てきました。小学生の時間割だって毎年変わるから、自分の時間割は自分や家族で変えていこうというポジティブなメッセージを届けたいと考えました。

嶋

VERYはなぜ、読者のインサイトをつかめるのでしょうか?

今尾

VERYを含めて光文社の雑誌は「読者調査」略して“ドクチョウ”を丁寧にすると言われていて、実際にそういう文化が根付いているところはひとつの理由かもしれません。一人ひとりのバックグラウンドを知った上で、何に関心があり、何に困っているのかを丁寧にうかがうと、たくさんの発見があります。それを繰り返していますね。同時に、「ママである読者の声をもとにつくっている」ことを大事にしています。

嶋

今尾さんはよく、「わかったつもりになるのがいちばん怖い」という話もされていますね。これもとてもいい言葉です。マーケターって、つくる側である自分たちがいちばん商品やサービスに詳しいと思いがちですが、実はお客さんがいちばん知っているという、マーケティングの基本だなと思います。

今尾

私たちがわかったつもりになっていると、過去の当たり前をずっと引きずって、気づいたら今の読者は違和感を持っていたりします。そうしたママたちの声を聞いて、当たり前を更新していくことをいつも意識していますね。

読者に直接お話を聞いていくと、皆さんのほうが進んでいるなとか、世の中に声が届いていないんだなと思うことも多々ありました。9年前の事例ですが、ママチャリに対するママたちの要望がすごく多かったことから、ブリヂストンとママチャリ「HYDEE(ハイディー)」を一緒に開発させてもらいました。「パパも嫌がらずに乗ってほしい。ママだからってファンシーさはいらない。ボディのカラーは全部黒がいいんです」とか、先方には驚かれた意見も多かったですが、これもママチャリのスタンダードを変え、当たり前を更新した一例だと思います。

企業や社会の課題を解決する編集者の力

嶋

それぞれ、なぜインサイトを捉えられているのか、少し見えてきたと思います。最近、雑誌発で読者に新たに定着しつつある考え方やテーマはありますか?

西田

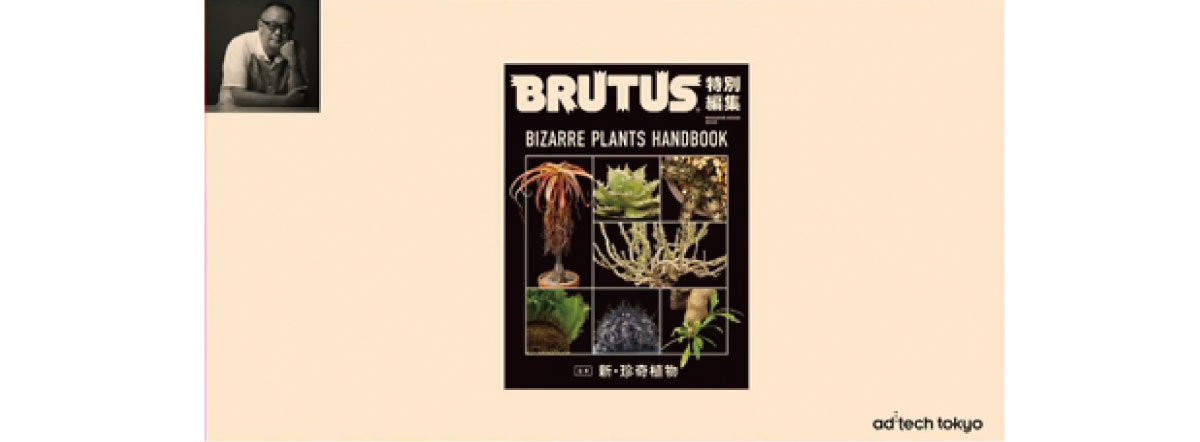

最近の好例は、「BIZARRE PLANTS」(ビザールプランツ)ですね。bizarreとは、奇妙な、珍妙なという意味で、エアプランツやサボテンなど、形が変わっていたりマニアックな植物をこう言うんです。2016年に初めて、これに「珍奇植物」と名前をつけて特集しました。最初はこのタイトルに迷いもあったのですが、えいや、と出したら広がって、「珍奇植物」で他社からムックや図鑑が出るまでになっています。

嶋

こんな形の変わった植物を好きな人がいそうだけど、どう提案したらピンとくるかと考えて、まさに言い当てたものですね。

今尾

VERYでは昨年、「『きちんと家のことをやるなら、働いてもいいよ』と将来、息子がパートナーに言わないために今からできること」という記事を出し、かなり反響がありました。共働きが増える中で、実際に「きちんと家のことを~」と夫から言われたママたちが多く、その夫婦間のジェンダーギャップへの違和感と解決案をそのまま形にしました。今も定期的に、こうした違和感に発端する企画を打ち出しています。また、家事などのテーマで「ちょっと手を抜いてもいいんだよ」といった記事を出すと、驚かれながら支持をいただいたりもしますね。

今尾

また、このコロナ禍では「外に出られない、ママ友がつくれない」と特に乳児のママがとても困っているので、なにかVERYでできないかと考え中です。たとえばオンラインで月齢別にママたちが集まったり、私たちとコミュニケーションできる「VERY児童館」のような場を、パートナー企業を交えてできるといいなと思っています。

嶋

そうした社会課題の解決に、雑誌がクリエイティブエージェンシーのような立ち位置で企業と組んで取り組むことも、今後増えそうですね。1社では太刀打ちできない課題も多くなっているので、世界観やパーパスを明確にして、そこにひかれる複数プレーヤーと組んでいく。

私も博報堂ケトルというブティック型のエージェンシーを経営してきて、海外では雑誌がクリエイティブエージェンシーの役割を担うことが増えているな、と思っていました。そこで、博報堂DYメディアパートナーズでは「MATCH」というプロジェクトを始めました。雑誌にページ単位で広告を出稿するのではなく、たとえば善太さんや今尾さんのような雑誌編集者をコンサルタントとして捉え、企業と引き合わせて課題解決に取り組んでいきます。

西田

僕や僕の編集部は、たしかにある程度の課題解決のメソッドを持っていると思いますし、それはまさに紙の雑誌で培われたものだとも言えます。紙の雑誌を自社で出すことは、クライアントなく自分たちで企画の判断をすることなので、相応の判断能力や人脈もつくられていく。また、紙の雑誌をこの先1冊でも多く出し続けていくという意思が自分たちのエンジンにもなっているので、強いクリエイティブエージェンシーになれているのかなと思いますね。

コロナ禍で変わる家の形、家族の形

嶋

では、アフターコロナの時代について聞きたいと思います。人々の価値観やライフスタイルは、コロナ禍によってどういったところが変わったと思いますか?

今尾

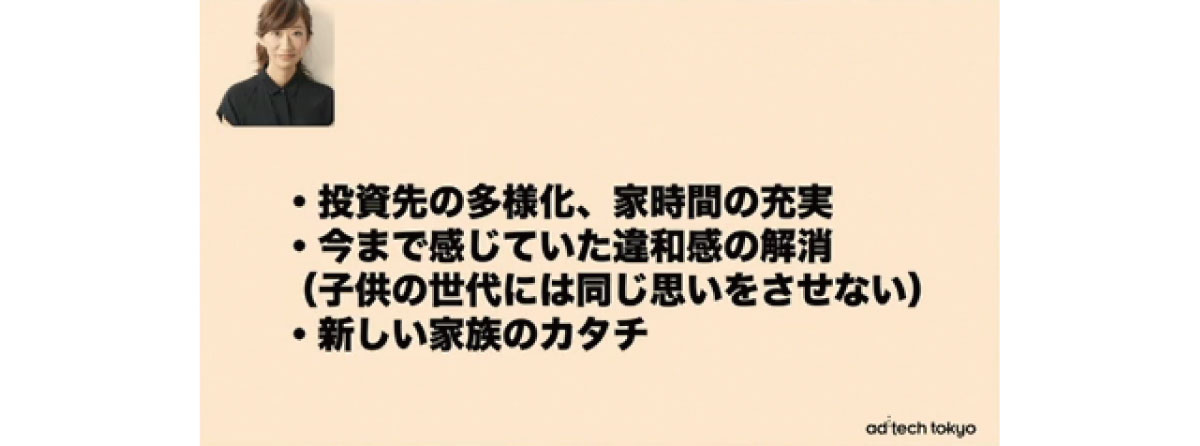

具体的には、皆さんの投資先が変わっていますね。リモートワークも含めておうち時間が増え、エステやヘアケア、勉強といった自分のための時間やお金の投資が増えています。

また、先ほどジェンダーギャップの話をしましたが、今まで感じていた違和感に向き合い、それを次の世代に持ち越したくないという傾向もありますね。自分が担ってきた家事や育児も、「ん?夫が家にいるならやってくれたらいいじゃない」と。押し付けるのではなく、ちゃんと話し合って自分たち家族の形を探そう、という気持ちを皆さんお持ちです。自分の中のジェンダーバイアスにフォーカスした企画にも、すごく反響があります。

西田

僕は「中景をみる」と挙げました。先日、「ほぼ日」で糸井重里さんと映画プロデューサーの川村元気さんと鼎談をして、出た結論なんです。ぜひ本編を読んでいただければと思いますが、端的にいうと遠景を見ると不安になる、近景ばかり見ていると足がもつれてしまう。この時代は4-5年先の自分を見て生き抜きましょう、と。そんな感覚が、アフターコロナの時代の皆さんにも広がっていくのではと思います。

具体的な一例ですが、4-5年先を考えると、家の中での過ごし方が変わる。これを機に日本の住宅のすべてに、本当に「建築」や「デザイン」の要素が入ってくるのではないかと感じています。もちろんこれまでも建築デザインはあったわけですが、専門家が主導していて、どこか住む人が主体的になっていないところもあった。家に求められる機能が増えることで、それも変わってくると思います。その家庭によって、リビングよりキッチン主体になるかもしれないし。

今尾

今の典型的なリビングの形は、VERYとしてもちょっと前とは「全然違う!」と言いたいですね。昔はテレビを中心に集っていた場ですが、今は仕事や勉強の場となっているので、モノの配置から皆さん自分たちで変えていっています。

西田

おもしろいですよね。で、そうした変わりゆく状況における雑誌のマジックは、推測も含めてぽんと特集を提示すると、それが主流になっていくかもしれないということです。今年2月にキッチンの特集をしましたが、共感する人が多いほど、新しい世界観として確立していきますよね。雑誌はそういう推進力にもなれることを、ぜひ知っていただきたいですね。

嶋

インサイトハンターがいかにしてインサイトをつかみ、言語化して定着させていくか、今のマーケターの皆さんが身に着けるべきスキルの一端を教えていただいたと思います。ありがとうございました!

※以下はアドテックのプロフィールページの内容です。

株式会社マガジンハウス 「BRUTUS」編集長

早稲田大学卒業後、博報堂第四制作室コピーライター職を経て、’91年よりマガジンハウス所属。BRUTUS編集部を経て、Casa BRUTUS、GINZA創刊に関わり、2007年より10代目、BRUTUS編集長。「ちょっと先の興味に行き先を知っている」と常々豪語している。ウェブサイト、BRUTUS.jpでの展開にも力を入れ、創刊40周年を迎えたBRUTUSブランドをすみずみまでコントロールしている。

株式会社光文社 「VERY」編集長

「VERY」編集長。1998年光文社入社。その後、「VERY」編集部、新雑誌開発室、「STORY」編集部を経て、2007年9月より現職。2020年7月からVERY web編集室長を兼任。2016年1月にはNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」に出演。

博報堂/執行役員・エグゼクティブクリエイティブディレクター 博報堂ケトル/取締役・編集者

1993年博報堂入社。コーポレートコミュニケーション局で企業の情報戦略に携わる。01年朝日新聞社出向。若者向新聞「SEVEN」発行。02〜04年、博報堂『広告』編集長。04年「本屋大賞」立ち上げ参画。現NPO本屋大賞実行委員会理事。06年既存の手法にとらわれないクリエイティブエージェンシー「博報堂ケトル」設立。雑誌『ケトル』などメディアコンテンツ制作も。12年本屋B&B開業。主な仕事は資生堂、レクサス、ZOZOなど。著書『嶋浩一郎のアイデアのつくり方』、『欲望する言葉 社会記号とマーケティング』(松井剛 共著)等。カンヌクリエイティビティフェスティバルで11、13、15年にPR部門審査員。