■自動車製造の中心がハードからソフトへ転換しつつある

島野

まずは、今回のテーマ「SDV」とは何を意味するのかを教えていただけますか。

永松

Software Defined Vehicleの略で、日本語にすると“ソフトウェアで定義される自動車“となります。

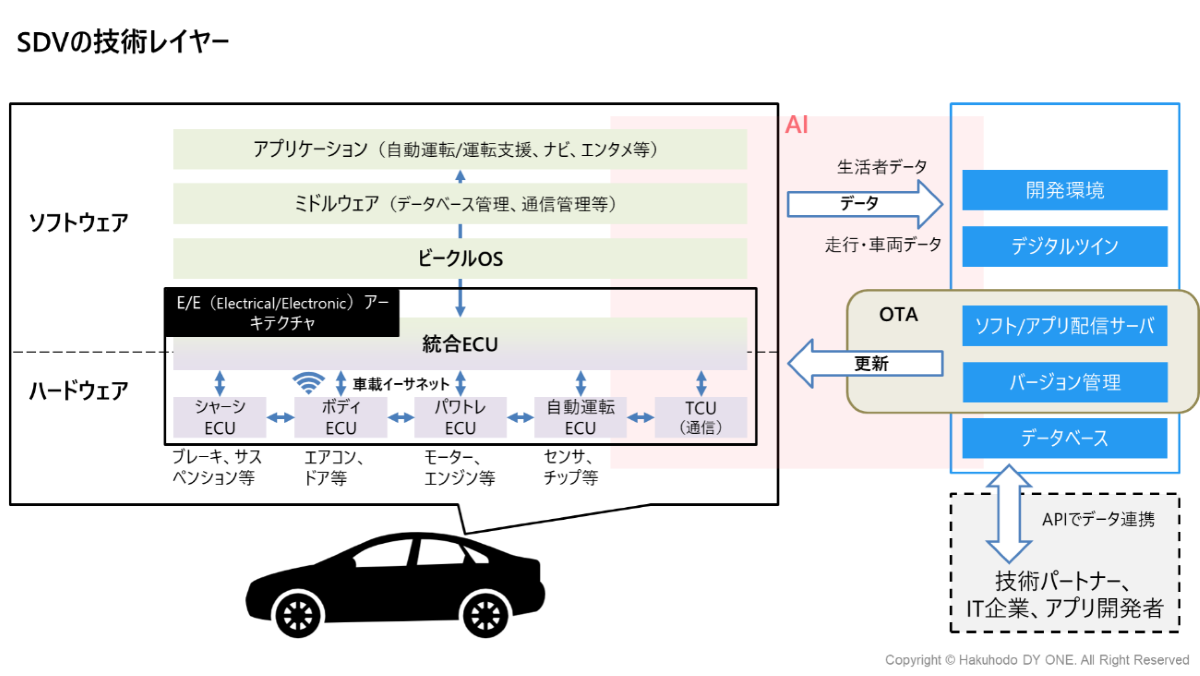

SDVにおいては、エンジンやブレーキといった機能、性能をソフトウェアで制御したり、クラウド経由のアップデートによって、修理や機能の追加などができるようになります。ハードを中心に発展してきた自動車産業ですが、これからはこうしたソフトウェアが主役になってくるとされています。

これまでも既にConnected(つながる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Service(サービス化)、Electric(電動化)の頭文字をとってCASEという概念が提唱されていました。このCASEを実現する方法として、自動車製造の核がハードからソフトに転換していくことが力強く形になってきたと思います。

島野

自動運転をはじめ、自動車の電動化が進んでいけば、必然的に性能を最大化するためのソフトウェアのアップデートや制御が欠かせなくなります。スマートフォンも、OSやアプリを加えていくことで、ハードはそのままでもできることが増えたり、使い勝手が良くなるのが当たり前になりましたが、同じことが自動車でも起きるということですね。

永松

その通りです。それにより、これまでの自動車産業全体のエコシステムやビジネスモデルにも大きな変革が起こることが期待されています。

まずは機能性や安全性の向上などを目的としたソフトウェアの活用が進み、その後はデータドリブンなビジネス展開はもちろん、顧客体験やマーケティングへの活用も広がっていくのではないでしょうか。こうした動きは、車産業に限らず多様な産業のマーケティングに大いに参考になるのではないかと考えています。

島野

わかりました。

ではもう少し具体的に、SDVはどういった変化を自動車産業全体にもたらすと想定されているか、教えてください。

永松

まずSDVでは、ハードウェアとソフトウェアが分離して開発されるようになり、自動車ソフトウェア市場自体の成長が見込まれています。サプライチェーンにおいても、ソフトウェアやネット企業など様々な企業の参入が始まっています。企業同士の連携も進んでおり、プレイヤー同士の関係性やエコシステムが複雑化している側面もあります。

アフターサービスも、先述の通りオンラインでアップデートすることによって機能や性能を向上させることができます。またリモートで診断や修正を行うなど、遠隔での対応も可能になります。自動車メーカーが直接顧客との接点を持てるようになりますし、データを収集し活用するビジネスの可能性も広がるでしょう。UI/UXも、ハンドルやレバー、スイッチといったハードなインターフェースから、タッチパネルや音声認識などのインターフェースへと変化していきます。生活者の体験としても、メディアとしての活用においても、さまざまな変化が起こってくるでしょう。

そして、たとえばスマホのアプリがアプリストアを中心とする新しいエコシステムを形成したように、自動車の車載アプリケーションも、市場全体を大きく成長させていくのではないかという期待感が生まれています。

またここで重要な役割を担っているのが、OTA(Over The Air)と呼ばれる、無線通信を通じてソフトウェアやファームウェアの更新を可能にし、機能の向上や更新を図るIT技術です。自動運転そのものに関わる特定の機能をアップデートさせたり、不具合の修正などをリアルタイムに実施できる技術として注目されています。

島野

まさに自動車産業全体の構造そのものが大きく変わる可能性があるということですね。