生成AIが人間の感情やコミュニケーション能力を「拡張」する未来

―行動変容や新たな文化創出のトリガーに

【東京大学 総長特任補佐・先端科学技術研究センター 副所長/教授 稲見 昌彦氏】

インターネットやスマートフォンが社会を変革したように、生成AIも過去に匹敵するパラダイムシフトを起こし 、広告やマーケティングにも大きな影響を与えると言われています。生成AIはビジネスをどのように変革し、新たな社会を切り拓いていくのか。

博報堂DYホールディングスは生成AIがもたらす変化の見立てを、「AI の変化」、「産業・経済の変化」、「人間・社会の変化」 の3つのテーマに分類。各専門分野に精通した有識者との対談を通して、生成AIの可能性や未来を探求していく連載企画をお送りします。

第6回は、東京大学 総長特任補佐・先端科学技術研究センター 副所長/教授の稲見 昌彦氏に、生成AIと人間の身体が結びつくことでもたらされる能力拡張や、それに伴う生活者への影響などについて、生成AIも含めた先進技術普及における社会的枠組みの整備・事業活用に多くの知見を持つクロサカ タツヤ氏とともに、博報堂DYホールディングスの西村が話を伺いました。

稲見 昌彦氏

東京大学先端科学技術研究センター副所長・教授

クロサカ タツヤ氏

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任准教授

株式会社 企(くわだて) 代表取締役

西村 啓太

博報堂DYホールディングス

マーケティング・テクノロジー・センター 室長代理

株式会社Data EX Platform 取締役COO

自動と手動を自由に行き来する「自在」という概念

西村

まずは、稲見先生が主導する「自在化身体プロジェクト」と、「拡張知能」としての生成AIがどのように関係してくるのかについてお聞きしたいと思います。

稲見

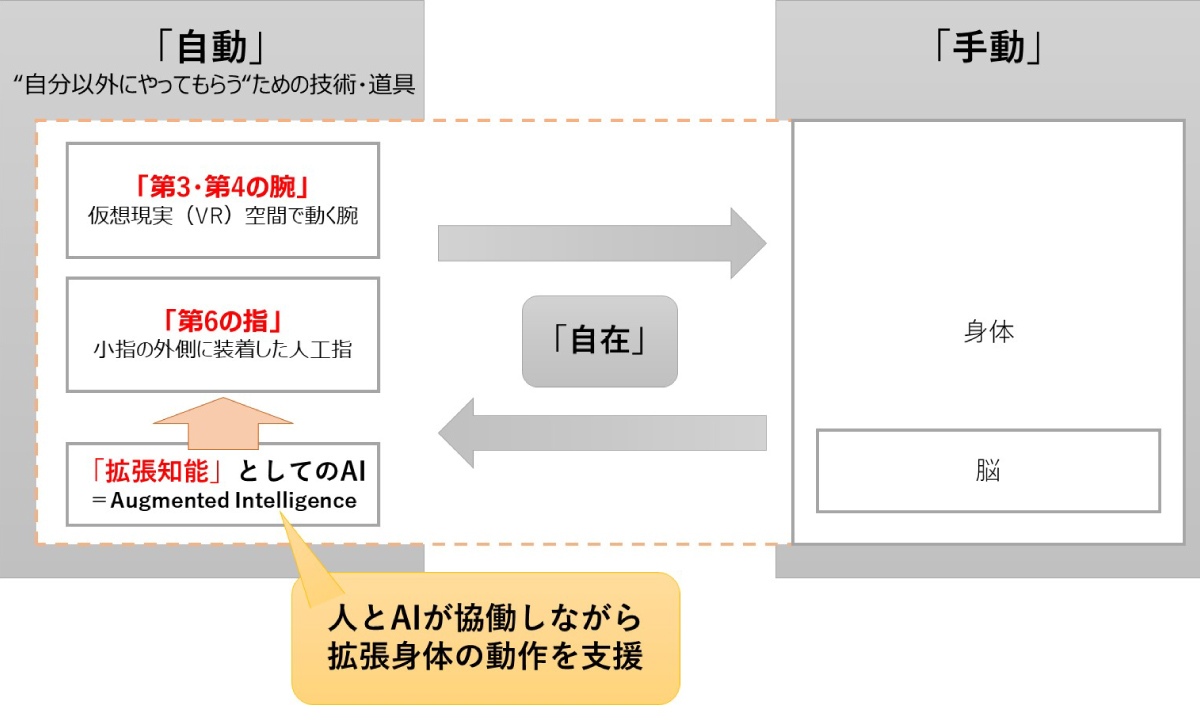

私が使う「自在」という概念自体は、「自動」に対して作ったものです。どういうことかと言うと、エンジニアリングにはもともと「自動」と「拡張」の2つの方向性があり、前者は“自分以外にやってもらう“ための技術で、後者は“我々が本来持っている能力を拡張する”ための技術です。前者は時代と共に非常に発達してきましたが、多くの場合、ロボットやAIにしても「拡張」の部分が片手落ちになってしまっているのではないかと私は考えています。例えば人間の自己実現や承認といった体験をどう拡張していくかをうまく説明するキーワードとして、「自動」に対して「自在」という考え方があってもいいかもしれないと考えたのが、「自在」という言葉を使うようになったきっかけです。

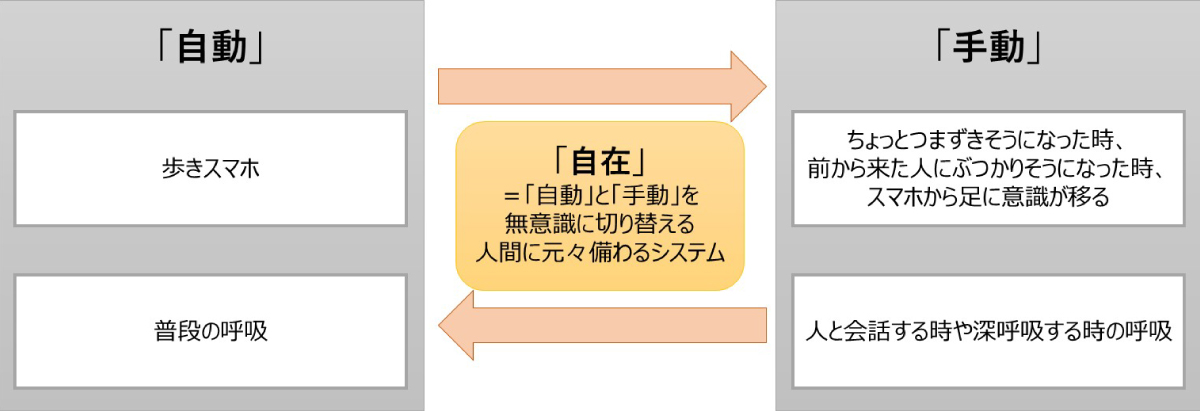

「自在」というのは、「自動」と「手動」を自由自在に変容させることです。例えば、人が歩きスマホをしている時の足はほぼ「自動」です。意識して足を動かしていないですよね。だからスマホに集中できるわけですが、ちょっとつまずきそうになったり前から来た人にぶつかりそうになった時は、足に意識がいって危険を回避しようと一瞬「手動」に戻る。同じように呼吸も「自動」ですが、人と会話する時や深呼吸する時には「手動」にもできる。このように、我々の身体には無意識に「自動」と「手動」を切り替えるシステムが備わっていて、そこに意識というリソースをうまく振り分けることで、ダイナミックに「自動」と「手動」を使い分けることができる。これが「自在」の概念です。

また、それは身体の内側だけの話ではありません。哲学者のダニエル・デネットが、身体を“自分が直接制御できるもののすべて“と定義したように、実は我々が作ってきた道具やコンピューターの中の世界、あるいはアバターも「自在化身体」として「自動」と「手動」を行き来できるようになると、人はそれを「自分自身」だと思うようになってくるという仮説を持っています。

西村

「自動」と「手動」を行き来すること自体が「自在」である、というのは非常に面白いなと感じました。「自動」と「手動」の行き来によって、実は自己概念が拡張しているんだと。

稲見

「自在化身体プロジェクト」の研究のひとつである、足先と連動して仮想現実(VR)空間で動く「第3・第4の腕」や、腕の筋肉に取り付けたセンサーによって特定の力を入れた時に得られる電気信号パターンを読み取ることで、小指の外側に装着した人工指を独立制御できる「第6の指」なども興味深いですよね。こういった拡張身体をAIが動かすようになると、今度は人とAIが共有しながら身体を使い、コラボレーションしていくという話になっていくわけです。

例えばChatGPT のような生成AIとチャットでやり取りしているだけでアイデアが整理されるのは皆さんもすでに体験していることだと思いますが、それだけでなく身体動作などのクリエイティビティの拡張にも可能性があるのではと私は思っています。

西村

先生は、AIを「Artificial Intelligence=人工知能」ではなく、「Augmented Intelligence=拡張知能」として捉えるべきと主張されています。AIは、人間の知能の代替ではなく、人間の知能の拡張=Augmentedであると。「第3・第4の腕」「第6の指」といった身体が拡張されることで、装着されている人の脳を拡張することが拡張知能につながるのかと考えていたのですが、逆に拡張身体を操作する側でAIを使う可能性もあるんですね。

稲見

生成AIによって、自分の体験の拡張だけではなくクリエイティビティをも加速しうるかもしれないということです。今でも、仮名漢字変換を使えばおおよその意味を予測変換してくれて、我々のコミュニケーションをアシストしてくれています。これは文字を使ったコミュニケーションですが、これからは音声のコミュニケーションにおいても、相手に応じてその人に伝わるようにうまく翻訳とコミュニケーション内容のアシストをしてくれるようになるかもしれません。

日本語とか英語とかの言語の違いだけではなく、会社のカルチャーや人間の上下関係などによってさまざまな話し方があって、それを場面によっていかに使い分けられるかが社会人には求められる。でもそれが、昔の知識のままでは役に立たなくなっているので常にリスキリングが必要ですが、そこの部分も生成AIが支援してくれる可能性は十分あります。

単純な言語能力だけでなく、生成AIがさまざまな相手に対するコミュニケーション能力を拡張してくれる。楽観的な見方をすれば、そうやってさまざまな対人関係に合わせてコミュニケーションを円滑にする際に生成AIを使うようになっていくとしたら、「フィルターバブル(AIのアルゴリズムによって自分が興味ある情報しか見えなくなる現象)」によって分断してしまったコミュニティを超えるヒントがそこにあるといいなと個人的には願っています。