モデレーター

高山佳子 氏 株式会社インテージ 取締役執行役員 事業開発本部 本部長

登壇者

田中信哉 氏 株式会社電通デジタル 執行役員

宮澤正憲 株式会社博報堂 ブランド・イノベーションデザイン局 局長

橋本昇平 氏 Twitter Japan 株式会社 Head of Twitter Next Japan Brand Strategy

■今、マーケティングに必要な変革のポイントとは

高山

かつての企業・ブランドは、市場を伸ばし、その市場の伸び以上の売り上げ成長を目指すことが求められていました。生活者との接点も限られていたためコントロールしやすく、マーケティングにおいても、商品、店舗数などを増やし生活者との接点を大きな面で支えることで、業績が拡大できていました。しかし今の企業・ブランドは、持続的な成長と、売り上げより利益を重視し、市場をつくることへのチャレンジが求められています。生活者との接点もデジタル化に伴い多様化・双方向化し、マーケティングはかつての企業主体から顧客中心へと極端に振り切れた印象です。ただ本当にそれで利益が出るのか、あるいは同質化を招くのでは、縮小に陥るのではといった疑問も出始めています。お三方が考える、いまマーケティングに必要な変革のポイントについて教えてください。

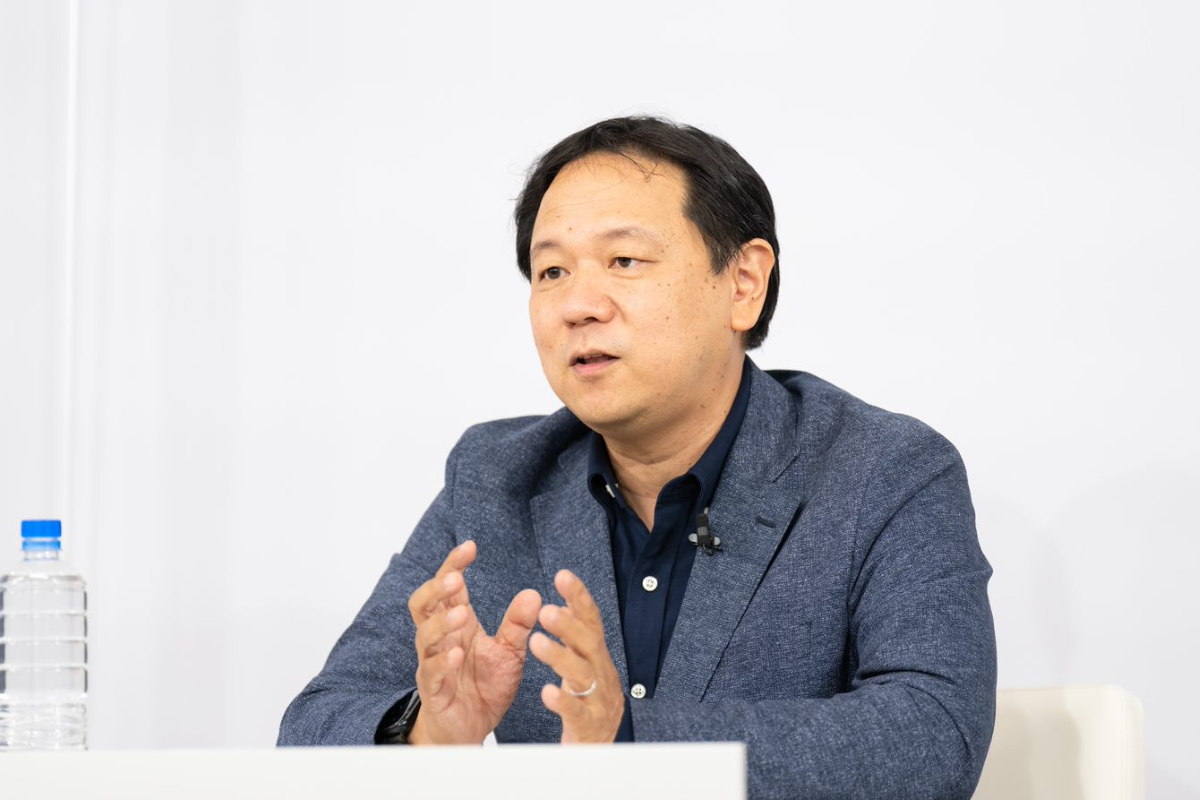

宮澤

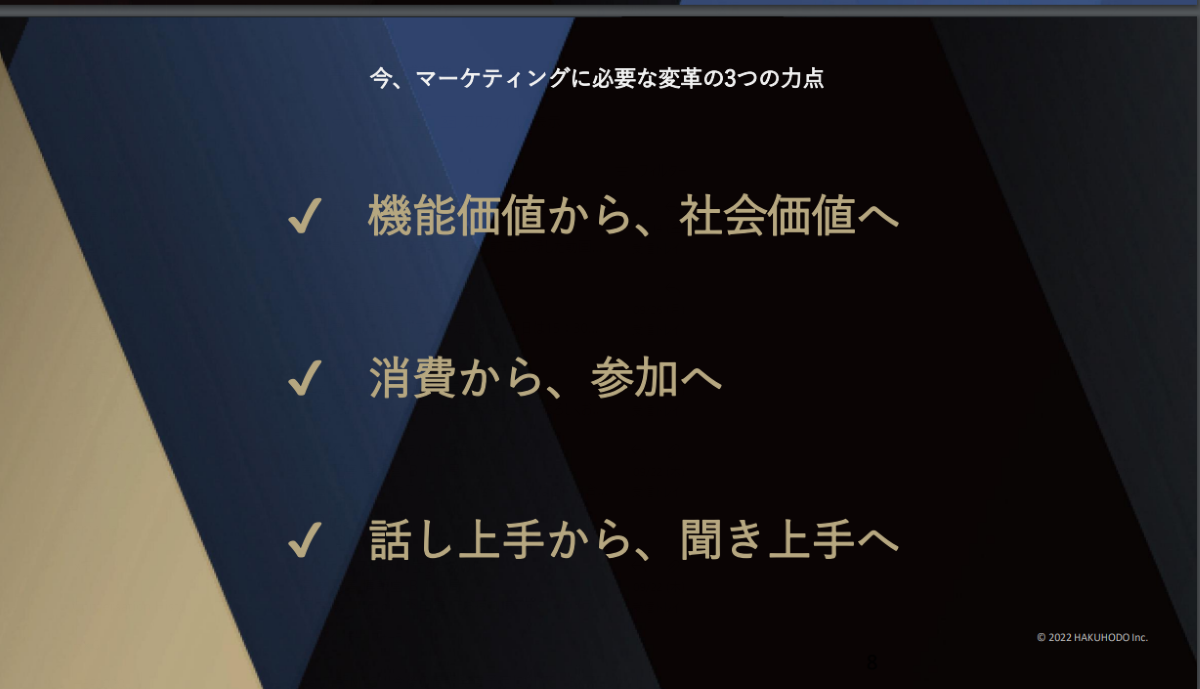

私が思うポイントを3つに分けてお話します。まずは、DXの意味はデジタル化ではなく、デジタルという手段によって変容・変革することであり、変貌して何になるのかという議論が重要なことを知っておくべき。これはマーケティングでも同じで、マーケティングの本来の目的について議論がなされないまま、狭い範囲での機能価値による競争が進んでいます。しかし今本当に問われているのは社会的存在意義です。機能価値よりも、そもそもその商品は本当に世の中に必要とされているのかという社会価値がより重視されるようになってきた。それが1つ目のポイントです。

2つ目のポイントは、メーカーが直販を始めたり製造業がD2Cの領域に進出するなど、ここ数年で急速に産業のサービス・ドミナント化が進んでいることです。単純にモノを売るのではなく、サービスの上位概念として、付加価値を含めたサービス業全体を捉えるという考え方が一般化している。サービス業化が進むと、消費や購入における価値が相対的に下がってきます。どんなファネルにおいても一般的には購入がメインの目的とされますが、サービス業になると購入以降の方がより大事になり、従来の考え方ではなかなか対応できなくなります。生活者を一度きりの消費者ではなく、ブランドや企業活動に参加し続ける参加者としてとらえなければ、これからのマーケティングは難しくなるでしょう。

3つ目のポイントは、コミュニケーションのあり方の変化です。マーケティングにおけるコミュニケーションとは、一般的に企業やブランドがどうメッセージを送るかという一方通行なものを意味します。ただ、企業が情報をコントロールできた時代は一方的なメッセージングが重視されましたが、今は違います。SNSでのやり取りなど企業がすべての情報をコントロールできないときに、そもそも世の中でどのように受け入れられているかを知らなければ、コミュニケーションの土台にすら立てません。そこではいわゆる話し上手よりも聞き上手のモデルが求められる。企業のコミュニケーションも本来の双方向コミュニケーションにどんどん近くなっているように思います。

田中

優れたCXには、好きになってもらう、あるいは何かを買ってもらうというゴールに向かって生活者をモチベートする矢印と、フリクションレスという形でゴールに向かう障壁をなくすという2つの矢印があると私は考えています。そのうちモチベーションは、マスコミュニケーションに代表されるような一方的なコミュニケーションの話になりますが、障壁をなくすということになるとDXも含まれる話になる。何かをいいな、欲しいなと思った人が障壁なくゴールにたどり着けるような環境がデジタル上にあるかが問われています。そして、従来このモチベーションとフリクションレスは同時に行われるべきとされていましたが、コロナ禍以降、障壁がないことから逆にモチベーションが上がるという事象も出てきました。企業と生活者が物理的に接点を持ちにくくなった際、アプリやデジタル上でさまざまなことを完結させようという取り組みのなかでDXが進み、一方生活者は、多少のフリクションは慣れることで乗り越えて、スマホだけで完結するならそれで買い物しようといった選択がしやすい環境になってきました。宮澤さんが言う”聞き上手”や”参加”のように、やはりモチベーションの根幹にあるのは、ブランドの姿勢やSDGsなど背後の取り組みに対して賛同し、そこに一票入れたいという感覚だと思います。さまざまなサービスの中でも、愛着のような形で自然に生活に溶け込んでいるようなものが今求められているのかなと思います。

橋本

私からは、広告主の皆様とお話する中から感じたポイントをお伝えします。1つ目は、会話の文脈を読み解くことが非常に重要だということ。ツイート単体がインサイトになる場合ももちろんありますが、ツイートをどのように切り取り、読み解いていくのか、その文脈もマーケティングのヒントになると考えます。2つ目は、会話を始めることにチャレンジするということ。Twitterでは企業アカウントもいち生活者と同じように参加できますから、反応をただ待つのではなく、ブランド自ら会話を始めてはどうでしょうか。3つ目は、発信するだけで終わるのではなく、そのブランドと人々、社会をどうつないでいくかを意識することです。

2つ目と3つ目のポイントについて、もう少し詳しくご説明します。ピュブリシス社の代理店グループと一緒に行った共同調査の結果、ブランド主導の会話が、実は生活者主導の会話と同じ影響力を持つというデータが出ました。自然に話題になったものだけが影響力を持つのではなく、ブランドから発信することでもブランドの検討に影響を与えることがわかっています。人々の会話から、ブランドのパーパスに賛同してくれているかどうかを見ることも大事ですし、どういう発信を増やしたらいいかのヒントも、継続的にTwitter上の会話をウォッチすることで見つけていただけると考えています。

■ “手抜き・手間抜き論争”から読み解く今必要な企業コミュニケーションのかたち

橋本

ここで、企業参加型のコミュニケーション事例を一つご紹介します。2020年の夏に、冷凍ギョーザを食卓に出すのは手抜きだというツイートがあり、大きな議論になりました。そこで味の素冷凍食品さんのアカウントが「冷凍食品を使うことは、『手抜き』ではなく『手“間”抜き』」「工場という“大きな台所”で、(中略)大変な『手間』をお母さんに代わって丁寧に準備させていただいています」とツイートしたところ、非常に多くの共感を呼びました。8月5日に最初のツイートがあり、文脈をきちんと読み取りながらタイミングを見計らって、翌日の8月6日に「手間抜き」のキーワードを出し、中の人の個性がきちんと見えることもあって、「私も冷凍食品よく使います」という賛同が集まり、28万いいねという非常に高いエンゲージメントを取ることになりました。手抜き・手間抜きというキーワードのツイートボリュームを見ると、8月5日、6日の2日間で合計63万6000ものツイートが出ています。この盛り上がりを受け、味の素冷凍食品さんは、翌年の4月の新テレビCMと、その放送前にTwitter上で「#今夜はギョーザがいいんじゃない」というハッシュタグと広瀬すずさん出演の動画を配信し、ブランドとしてのメッセージを発信。認知と話題が最大化されました。

この成果と発見を5点にまとめると、1つ目は、冷凍ギョーザを食卓に出すことを堂々と伝えるハッシュタグによって、ポジティブな会話が増えていったこと。2つ目は、キャンペーン中の会話量のシェアが、手抜き・手間抜き論争時に近い、通常時の2倍近くに増えたこと。3つ目は、キャンペーンを受けて前年の下期平均と比較して出荷が増加しており、既存ファンに加え新規エントリー層の購入も増加したこと。4つ目は、Twitterは生活者との距離が非常に近いメディアだと再認識していただいたこと。だからこそ最初のツイートへの大きな反響もあり、さらにブランドからの発信によって距離を縮めることができた事例と評価されています。5つ目は、もちろん売り上げは計っていただきながらも、マーケティング・ミックス・モデル調査の分析も受けた結果、Twitterの高いROIが示されたことです。

高山

この事例がここまで成功した要因は何だと思われますか。

宮澤

冒頭で私が上げた3つのポイント――社会価値の必要性、聞き上手、参加――にマッチしている面白い事例ですよね。最初から「手間抜きです」というよりも、「手抜きだ」に対して「いや、手間抜きですよ」と返すことでコミュニケーションになっているし、その後この話題の盛り上がりが続きますが、企業は議論の場だけ与えて情報をコントロールしていない点も新しいやり方だと思います。また、企業からのツイートににじみ出ている、「家庭内料理に対する古い価値観を打ち破りたい」というパーパスに多くの人が賛同したのだろうとも思います。買う人も買わない人も、社会的価値に賛同する人がムーブメントに参加することで盛り上がり、その一部の人が応援消費という形で消費をする。これからのマーケティングに必要な要素がいろんな形で入っている事例だと思います。

田中

無意識下で思っていたことを言い当ててもらった気持ちよさも、生活者側にあったのだと思います。微妙な言葉の選択によって、企業が生活者と肩を組み、同じ方向を見ているような環境をつくれた。このようにぱっと反応できるスピード感も大事です。また、「工場という大きな台所」という表現には、自分たちは生活者の台所の一部であるという意識、パーパスがにじみ出ている。それも芯の強いコミュニケーションになった理由だと思います。

橋本

実は冷凍食品業界全体が、ここ数年手間抜きの概念をメッセージとして打ち出していたそうです。だからこそ瞬時に反応できたのかもしれません。

高山

では企業発信の広告やPRといったコミュニケーション展開において、大事にすべき点は何でしょうか。

田中

企業が生活者と同じ方向を向けるかどうかは、結局はそのブランドの人格、振舞いに帰結するのではないかと思います。狙ってやるとかえって逆効果になりかねなくて、売ることから少し距離を置いているツイートだからこそ、今回のような効果が出た。結果は後からついてくるものと考えられるかどうかも重要かもしれません。

宮澤

同じ方向を向くというのは大事なキーワードですね。組織開発の領域でも、ボールを真ん中に置くと取り合いになるけど、遠くに置くと人は同じ方向を向くといわれています。マーケティングも同様で、「我々は大きくはこういう方向を目指しています」、「賛否両論わかっていますよ」という姿勢のコミュニケーションがとても大事になってくるのだと思います。企業が「いやいや我々はこうなんですよ」と細かく反論したり説得しようとした途端、古いタイプのコミュニケーションになってしまう。説得ではなくて、「わかるよ」とか「意見を聞かせてほしい」とか、ある種ファシリテーション型のコミュニケーションが求められているのだと思います。

橋本

確かにそうですね。また、台所仕事とか主婦業とかのデリケートな話題になりがちなところを、全体の文脈を踏まえたうえで、あえて「今夜はギョーザがいいんじゃない」とポジティブに振り切ったところもすごくいいなと思いました。賛同を得やすいキャンペーンだったと思います。

高山

広告としてはそれまでの文脈をきちんと受けつつ、さらに新しい提案もしていて、説得というよりも同じ方向を向くためにボールを少し先へ投げたように思います。また、8月の手抜き・手間抜き論争があったあとの10月、公式で出した動画では、工場がお母さんたちの代わりにこれだけ丁寧につくったよという工程を見せて、「最後の仕上げは、あなたのフライパンで」という言葉で締めている。会話だけじゃなく、ごはんをつくるという行為も一緒にやっているんだという参加感、共同作業感もうまく取り入れられていると感じます。

さらにこれを今後発展させるための課題はありますか。

田中

心を動かして振り向いてもらうためのコミュニケーションに携わる組織と、フリクションレスにして手に取りやすくするための組織が、広告会社でもクライアント企業でも少し断絶がある印象です。それをシームレスにできる環境、あるいはリーダーシップなどを実現するカルチャーが企業にあるかどうかも大きなポイントだと思います。

宮澤

この成功例をさらに発展させるのであれば、コミュニケーション以外の領域にも応用できることは多々あるはずです。パーパスのマーケティングをきちんと進めるために、コミュニケーション以外の生活者接点をどう設計するかや、あるいは事業体質をどのようにつくっていくかといったところまで考えを広げていく。「なるほど、だったらこの企業を応援してあげよう」というムーブメントにいかに広げていくかが、次の大きなテーマなのではないかと思いました。

■CXデザインを変える=事業全体を変革するというブランド・トランスフォーメーションの考え方

高山

生活者起点の価値共創をCXデザイン全体に拡張していくにはどうすればいいでしょうか。

田中

宮澤さんが冒頭におっしゃった、購入を最終としないというファネルの話、そして産業のサービス化についてきちんと理解することがやはり重要です。そして、すべてのプロダクトがサービス化する流れの中では、移動だけ、スキルだけといった目に見えない価値だけを売ることに長けているデジタルの特性をよく知っておくべきだと思います。もっと俯瞰して、プロダクト自体がどういうサービスなのかをバックキャストし、そのときに必要なものをプロダクトサービスの周りに備えていくことがCXデザインなのではないかと思います。また、たとえばDXをやろうとするとパーパスを確かめたくなるし、パーパスをやるとDXを実現しないといけない。自分たちが何者かを確かめるという意味で、DXとパーパスは実は近い意味を持つ言葉なのかなとも思います。

宮澤

CXデザインも、広告だけでは取り出せなくなっている時代です。デジタル化で多接点になり、顧客の体験パターンが増えてきたからこそ、CXデザインが重視されるし、全体でどういった顧客体験を目指すべきかを再度考えるステージに来ています。

ここでひとつ気になっているのは、カスタマー、顧客という概念。多くの生活者が、あまり自分が商品の顧客だという印象は持っていないはずです。博報堂で僕らは生活者体験と呼んでいますが、生活者の側から、それがどういう意味があるのかを考える視点が企業に求められていて、そこへ拡張していくことが大事だと思っています。

高山

こうした取り組みを継続させて事業レベルに展開するにはどうすればいいでしょうか。

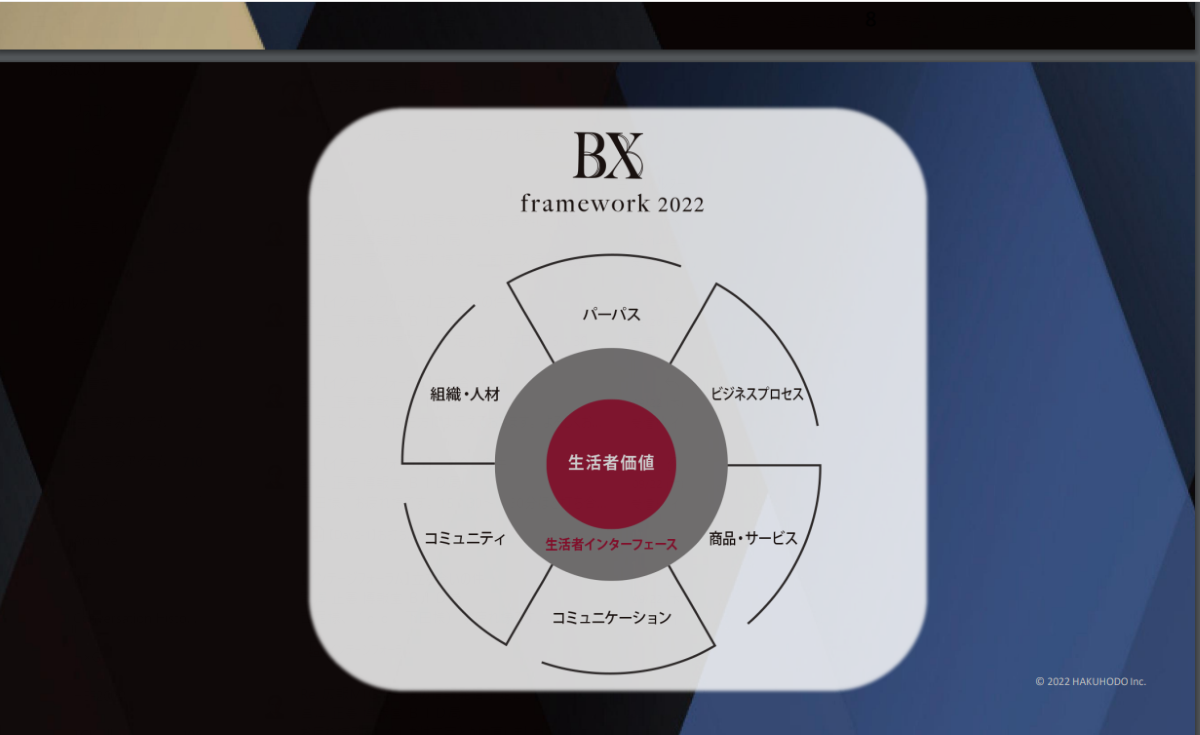

宮澤

顧客接点が多様化すると、コミュニケーションとセットにしてサービスを考えなければなりませんし、CRM的なコミュニティという概念も一緒に考えなくてはならなくなります。さらに言えば、デジタルサービスがどういうロジックで動くのか、ビジネスのプロセスそのものやバリューチェーンそのものが問われるので、当然ビジネスプロセスそのもの、さらには組織・人材を変えていく必要が出てきます。つまりCXを変えるには事業全体を変えなくてはならないというのが現状で、僕らはこれをブランド・トランスフォーメーションと呼んでいます。生活者価値を中心に据えたとき、生活者体験というフロントエンドの効果を設計することはもちろん、バックエンドも整備しなくてはなりません。パーパスやビジネスモデルそのものも含めて全体を整理しなくては、いい生活者体験は提供できない。事業構造全体をどう変革できるかが問われているのです。

■あらゆる生活者データを統合的に活用していくことがマーケティングの鍵になる

高山

最後にデータの活用基盤はどうあるべきか、それぞれお願いします。

橋本

Twitterデータが面白い役割を果たせるのではないかと思います。生活者価値を中心に置いたときにも、それがどうツイートで出てくるのか、文脈として読み解けるかを、ほかのデータと掛け合わせることでマーケティング変革に貢献できると思います。

宮澤

聞き上手のモデルのためにも、これからはいかに企業が生活者の情報を取り続けるかが大事になります。一方で、まだ多くの企業で、広告効果測定は宣伝部が、ブランドの浸透度は事業部が測定し、研究開発はまた違ったデータを取っているという状況です。特定の部門だけに使えるようなデータ活用ではなく、いろいろな人が使えるような企業の基盤とできるようなデータをどれだけ取れるかが、企業活動そのもの、マーケティングの勝敗を握る大きな鍵になるだろうと思います。

田中

商品やサービス自体がビジネスになっていくとすると、データの検証はますます大切になってきますし、生活者の数えきれない体験を立体的にとらえるという意味で、データを使いこなすセンスもまた問われてくるでしょう。その際、生活者の方が情報を握っているんだ、という意識を前提にするほうが、俯瞰して全体像を捉えられるかもしれないと肌感として思います。

高山

ありがとうございます。

私どもそれぞれの立場から日本のマーケティング変革推進を支援してきたいと考えております。今日はありがとうございました。

★アーカイブ配信中(10/24(月)10:00~11/7(月)9:00)

株式会社電通デジタル執行役員

1998年電通入社。クリエイティブ局のCMプランナーを経てクリエイティブ・ディレクターに。

広告領域を超えてクライアントのインターナルマーケティングやCEOのブランディング、事業コンセプト立案なども手がける。

電通の経営企画局を経て、2017年電通アイソバー取締役に就任。2021年より現任。

電通グループCX Creative Studio 共同代表。

Twitter Japan株式会社Head of Twitter Next Japan, Brand Strategy

あらゆる企業のマーケティングに最適なTwitter上のオーディエンスや会話を見つけ出し、企業のマーケティングに活かすコミュニケーション戦略を推進するチームを統括。

2014年7月、Twitter Japan株式会社にブランドストラテジストとして入社。

入社以前は、広告代理店にて国内外の広告主のマーケティング戦略立案業務に従事。

株式会社インテージ

取締役執行役員 事業開発本部 本部長

1992年社会調査研究所(現インテージ)入社。

リサーチャーとして幅広い業界の顧客課題解決に当たった後、研究開発部門にてブランディング関連のリサーチソリューション開発やデータビジネス開発を担う。

現在は、インテージの事業開発部門責任者として、お客様の業界課題解決に取り組む。

株式会社博報堂ブランド・イノベーションデザイン局局⾧

(株)博報堂に入社後、マーケティング局にて食品、自動車、トイレタリー、流通など多様な業種の企画立案業務に従事。

2001年に米国ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院(MBA)卒業後、次世代型コンサルティング専門組織「博報堂ブランド・イノベーションデザイン」を立上げ、ブランド及びイノベーション領域を核に、経営事業戦略から組織、マーケティング、サービス開発までの多彩なビジネス領域において実務コンサルテーションを行っている。

同時に東京大学にて共創型授業「ブランドデザインスタジオ」を運営するなど、ビジネスと高等教育の融合活動も推進。

(株)博報堂コンサルティング非常勤取締役。立教大学ビジネスデザイン学科客員教授。